Certaines rencontres révèlent un héritage parfois insoupçonné.

Parachutes de France, vous connaissez ?

Par Bruno Passe, d'après une interview de Dominique Marcu

En avril dernier, la soufflerie Anti-Gravity, basée à Melun, a reçu un débutant peu ordinaire. C'est chez son ami et ancien collègue Yves Négrié que Dominique Marcu a choisi de venir découvrir le vol en soufflerie.

"Bonjour Bruno ! Comment tu vas ? …Devine qui j'ai fait voler la semaine dernière ?" C'est ainsi que le pétillant Yves Négrié, dirigeant de la soufflerie Anti-Gravity, m'a contacté par téléphone, un beau jour du début du mois de mai dernier…

"Vas-y, dis-moi !" lui ai-je répondu.

"Dominique Marcu ! J'avais l'intention de faire une communication pour Anti-Gravity, mais je me suis dit que tu ferais ça beaucoup mieux que moi !"

C'est ainsi qu'a démarré ce projet d'article, un projet qui allait très rapidement ressembler à l'histoire du fil de laine du pull-over, vous savez, celui que l'on tire, comme ça, machinalement, et qui s'étire à l'infini…

L'origine de l'expérience

Lorsque l'on est passionné de vol, il y a des choses à côté desquelles on ne veut pas passer. C'est une des raisons pour lesquelles Dominique Marcu a souhaité faire son premier vol en soufflerie. La chute libre "indoor", et donc sans parachute, est-ce un comble pour celui qui a largement contribué, dans les années 1980, à ce que le parachute "tout dans le dos" ait enfin une existence légale en France ?

C'était surtout une envie qu'il portait en lui et qu'il n'avait pas encore concrétisée. L'occasion s'est présentée alors qu'il accueillait un ami étranger voyageant en France et à qui il voulait faire découvrir certains lieux et certaines activités.

"Ça faisait longtemps que j'y pensais, et j'aurais pu créer cette occasion de nombreuses fois, car je voyage beaucoup, de par ma profession" explique Dominique Marcu. "En plus, il y a une soufflerie fixe pas très loin de chez moi, mais ce genre de baptême, c'est comme un premier saut, tu préfères le partager avec quelqu'un que tu connais bien. C'est pour cela que j'ai choisi la soufflerie Anti-Gravity, qui est dirigée par mon ami Yves."

En avril 2025, retrouvailles joyeuses entre Dominique Marcu et Yves Négrié à la soufflerie Anti-Gravity, près de Melun.

Lors du Congrès technique de la FFP à Vichy en janvier 2000, Dominique Marcu (PDG de Parachutes de France) présente les récentes nouveautés proposées par le fabricant . Photo Bruno Passe

C'est lorsqu'il démarrait sa carrière dans le parachutisme, dans les années 1990, que le chemin d'Yves Négrié a croisé celui de Dominique Marcu, à l'époque où celui-ci dirigeait la société Parachutes de France.

Si les noms des grandes marques de constructeurs comme Aerodyne et Parachutes de France (dit "P.F."), sont bien connus de nos jours sur les DZ, celui de Dominique Marcu l'est beaucoup moins. Et c'est bien normal puisque cela fait plus de 20 ans que Dominique a quitté la direction de Parachutes de France, quelques années avant de prendre celle d'Aerodyne.

Même si, à la base, le sujet de cet article ne concerne pas du tout le parachute, ce baptême de vol en soufflerie se présente comme une occasion de faire un rappel sur une partie de l'histoire de la "parachuterie", en France et à l'international.

"Chez P.F., nous avons créé et produit des inventions que les parachutistes utilisent tous les jours, mais presque plus personne le sait ou s'en souvient" constate Dominique Marcu. "À cette époque, j'étais dans l'action, je ne réalisais pas vraiment le trajet parcouru. Mais tout de même, avec le recul, c'est considérable les progrès que nous avons apportés au parachutisme."

Les innovations techniques de Parachutes de France

Prenons un exemple simple, mais flagrant : les "soft links" ou "connecteurs souples" qui sont utilisées actuellement sur la plupart des parachutes, y compris les tandem. Facilement amovibles, ils servent à relier des éléments entre eux : les suspentes aux élévateurs, que ce soit sur la voile principale ou de secours. Dans le cas des équipements de secours, ils font partie des éléments certifiés, assujettis à un "part number". Ils peuvent servir également à relier la drisse d'extraction principale à l'encrage d'extrados.

Hé bien cette innovation est française, car sortie tout droit du bureau d'étude de P.F., en 1996, et qui était dirigé par Michel Auvray. Ce dernier cumulait les postes de directeur général de la société et de directeur de la recherche et du développement. Il est à l'origine de nombreuses innovations pour Parachutes de France, mais pas de la standardisation des "soft links".

Lancement commercial des connecteurs souples Parachutes de France, en pleine page de pub (quatrième de couverture) du ParaMag n°107 d'avril 1996.

"C'est Michel Urbain qui a eu l'idée" raconte Dominique Marcu. Michel Urbain faisait également partie du bureau d'étude de P.F., il était parachutiste et dessinateur industriel, travaillant principalement sur les plans et sur les dossiers de fabrication. "C'était un de nos points forts à Parachutes de France : beaucoup de nos employés pratiquaient le parachutisme, et le bureau d'étude était ouvert à toutes les idées, à une époque où le matériel était encore en pleine évolution."

Vue comparative de trois types de connecteurs, à travers les âges : à gauche un maillon rapide utilisé en 1990, au milieu un maillon rapide plus petit (années 2000) et à droite un connecteur souple actuel.

Dans les années 1980 et 1990, avant la standardisation des "soft links", ce sont principalement des maillons rapides qui étaient utilisés. Les modèles du marché, en inox, utilisés aussi pour la marine, faisaient très bien l'affaire. Même si certains fabricants avaient développé leur propre modèle de maillons, les maillons rapides standards avaient la préférence des utilisateurs, car ils étaient pratiques et bon marché. Ils présentaient tout de même l'inconvénient de pouvoir s'ouvrir en cas de mauvais serrage, trop fort ou pas assez fort.

"C'était un point à améliorer, car il représentait un risque sérieux" raconte Dominique Marcu. "Un jour, Michel Urbain m'a montré un croquis qu'il avait fait, sans prétention, car à l'époque les mentalités n'étaient pas prêtes à passer d'un connecteur standard en métal à un connecteur textile. Mais j'ai tout de suite cru au potentiel de ce concept et j'ai demandé au bureau d'étude P.F. de se pencher dessus en priorité. Quelques mois plus tard, les premiers connecteurs souples Parachutes de France étaient fabriqués en série et commercialisés. Il a fallu un peu de temps pour qu'ils soient adoptés comme un standard par une majorité d'utilisateurs, et ils ont ensuite été copiés par nos concurrents. C'est généralement le cas lorsqu'un produit est bon !"

Des soft links tels qu'on peut en voir de nos jours sur les terrains de parachutisme. À gauche, il s'agit d'un modèle tandem, utilisé ici pour relier la drisse d'extraction principale (noire) à l'encrage d'extrados (blanc). Sur l'élévateur bleu (au centre), un modèle de marque PD (entièrement en textile), sur l'élévateur noir (à droite) le modèle initial de marque Parachutes de France (modèle d'origine avec le petit anneau en métal).

Les fabricants proposent désormais leurs propres modèles de soft links : à gauche ceux de Performance Designs, à droite un autre modèle.

C'était dans l'ADN de Parachutes de France d'innover sans complexe et dans un esprit d'ouverture. Il existe bien d'autres inventions françaises revenant à Parachutes de France et encore utilisées de nos jours.

C'est comme cela que Guy Sauvage, qui était parachutiste et directeur de la communication chez Parachutes de France, a inventé le LOR 2, une évolution majeure du LOR 1, brevetée en 1984, et qui est toujours utilisée – elle aussi - sur certains équipements, notamment pour les parachutes écoles. Pour rappel, le LOR (Libération Ouverture Secours) est un système de mini-drisses attachées aux élévateurs et qui tirent l'aiguille du secours lors d'une libération. Il existe d'autres systèmes équivalents, rassemblés à l'international sous la dénomination de RSL (Reserve Static Line, en anglais).

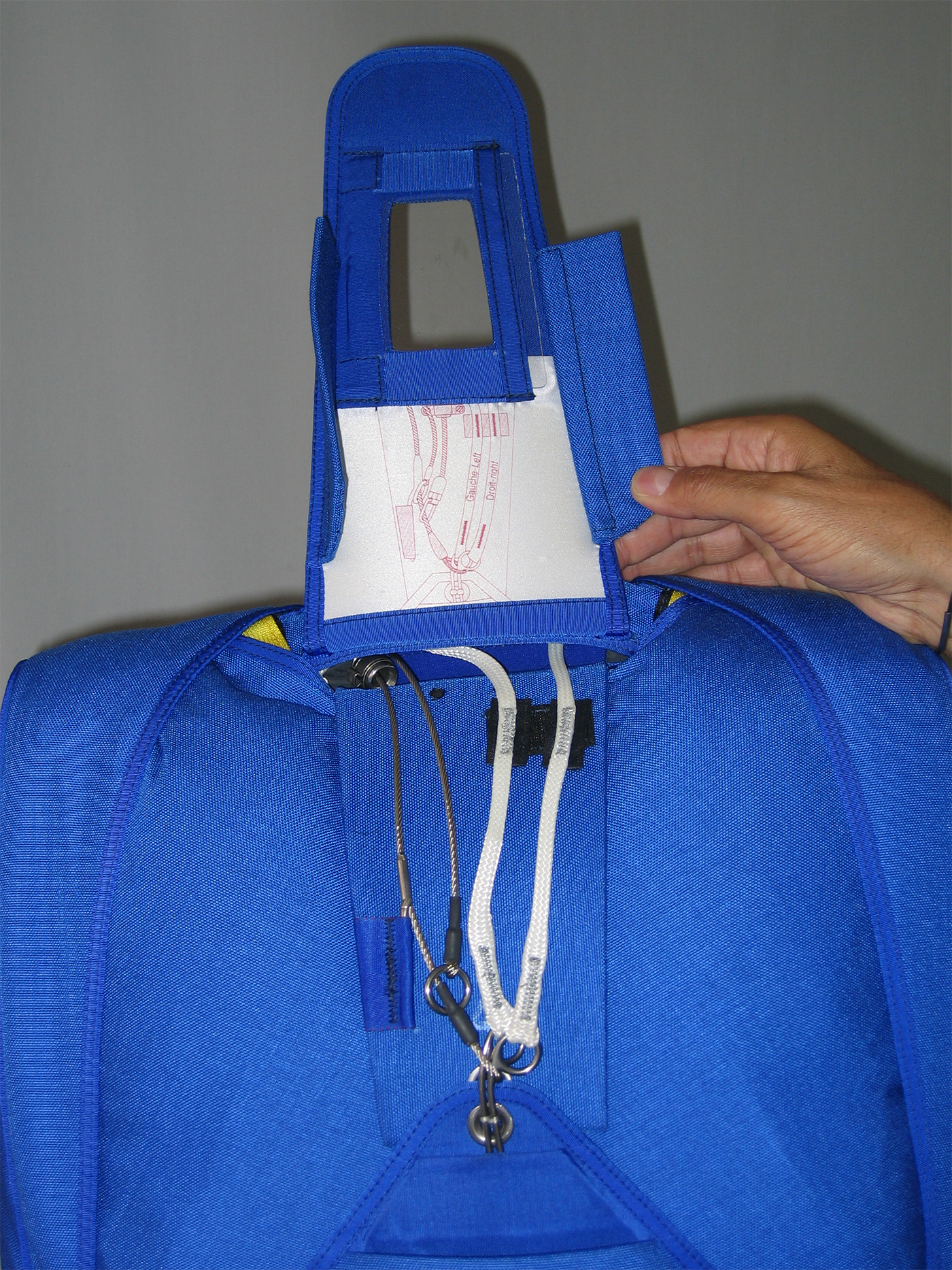

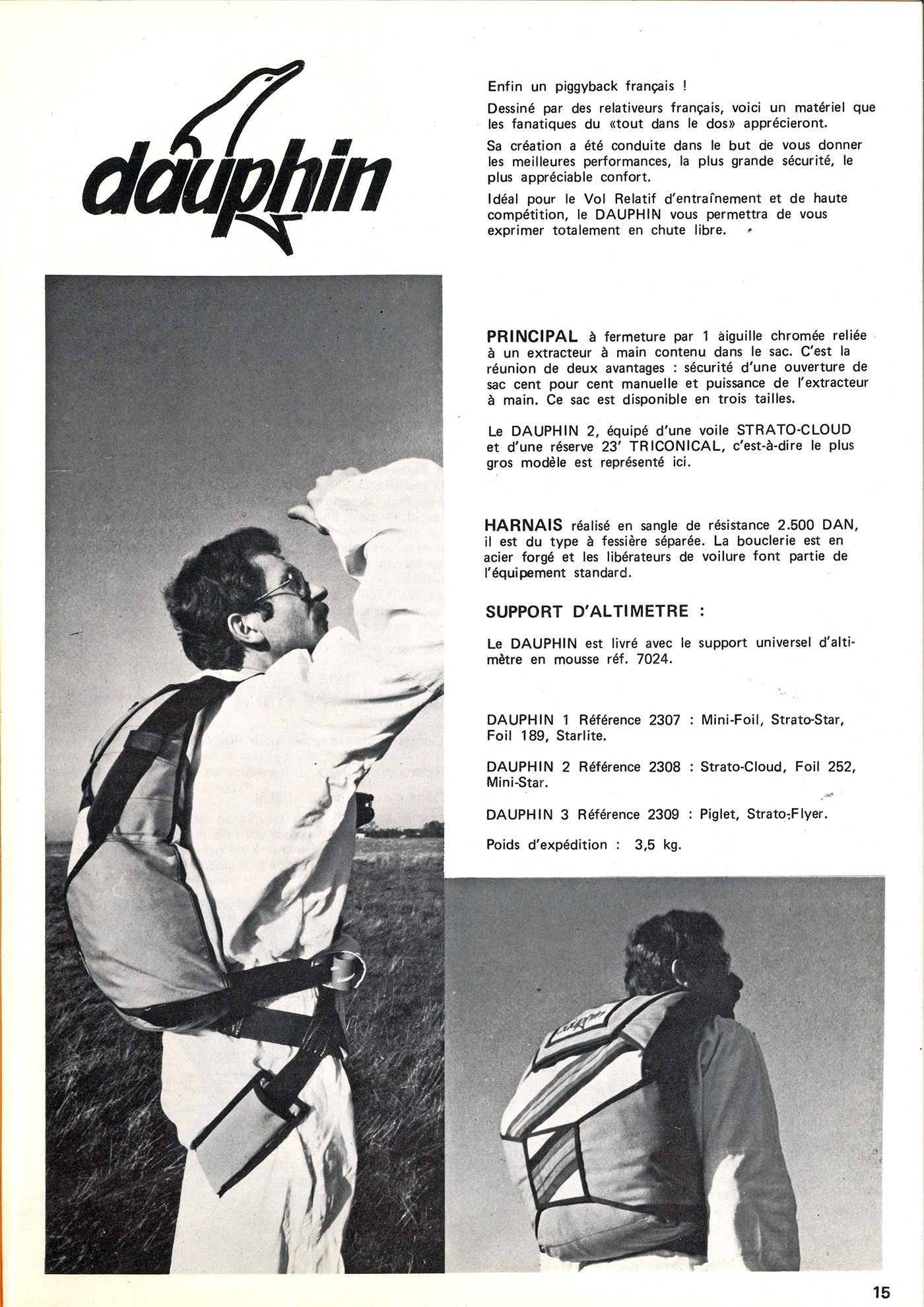

C'est comme cela aussi que Patrick Elbaz, parachutiste et responsable de la conception et de la mise en production des sac-harnais au sein du bureau d'étude P.F., a apporté de nombreuses évolutions sur toutes les gammes des sacs-harnais Parachutes de France. "Patrick a construit le tout premier Dauphin, l'ancêtre du Requin, en 1977" témoigne Dominique Marcu. "C'était sur la base de plans que nous avions achetés aux États-Unis en 1976, lorsque nous avons passé tous les deux notre certificat de FAA Rigger. En collaboration avec le bureau d'étude P.F., Patrick était toujours très impliqué dans la conception des sacs-harnais de la marque, depuis les débuts et jusqu'à la gamme Atom Legend'R". Les Atom Legend'R sont encore bien utilisés sur les terrains, de nos jours.

Le sac-harnais Dauphin, premier "tout dans le dos" de marque française, fabriqué par Parachutes de France en 1977. Photo Guy Sauvage

Vue de détails sur le sac-harnais Dauphin de PF. On note la poignée de secours non métallique, mais textile. Photos Patrick Elbaz

Mais le concepteur de nombreux produits Parachutes de France, c'est bien sûr Michel Auvray, directeur de la recherche et du développement, et donc du bureau d'étude. En ce qui concerne les voiles principales, l'invention la plus marquante est la Blue Track - en 1989 - qui mettait en œuvre l’application du concept de voilure semi-elliptique aux parachutes et l’utilisation du tissu porosité zéro sur les voiles hautes performances.

Lorsque l'on observe de nos jours la systématisation du tissu porosité zéro et des profils elliptiques, on peut affirmer que l'invention de la Blue Track a été une évolution majeure, et qu'elle a ouvert la voie vers les ailes "hautes performances" et de petite surface (moins de 100 pieds carrés). Résolument en avance sur son temps, elle a définitivement orienté l'évolution des ailes de parachute.

Vive remontée de Patrick de Gayardon en fin de flare sous Blue Track, lors de la coupe de France de vol relatif en août 1991 à Gap-Tallard. L'angle de la photo, combiné à celui de la voile, permet de bien voir l'architecture particulière de la BT : le bord de fuite elliptique, les caissons extérieurs tri-cellulaires et le bord d'attaque rectiligne. Photo Guy Sauvage

La révolution Blue Track

L'invention de la Blue Track trouve sa source dans l'implication de Parachutes de France dans la discipline du parapente, à la fin des années 1980, début 1990. À cette époque, la discipline était naissante, on utilisait des ailes standards de parachute pour voler en parapente. "Nous avons démarré avec la Turbo. Nous en avions vendu à Décathlon…" se souvient Dominique Marcu.

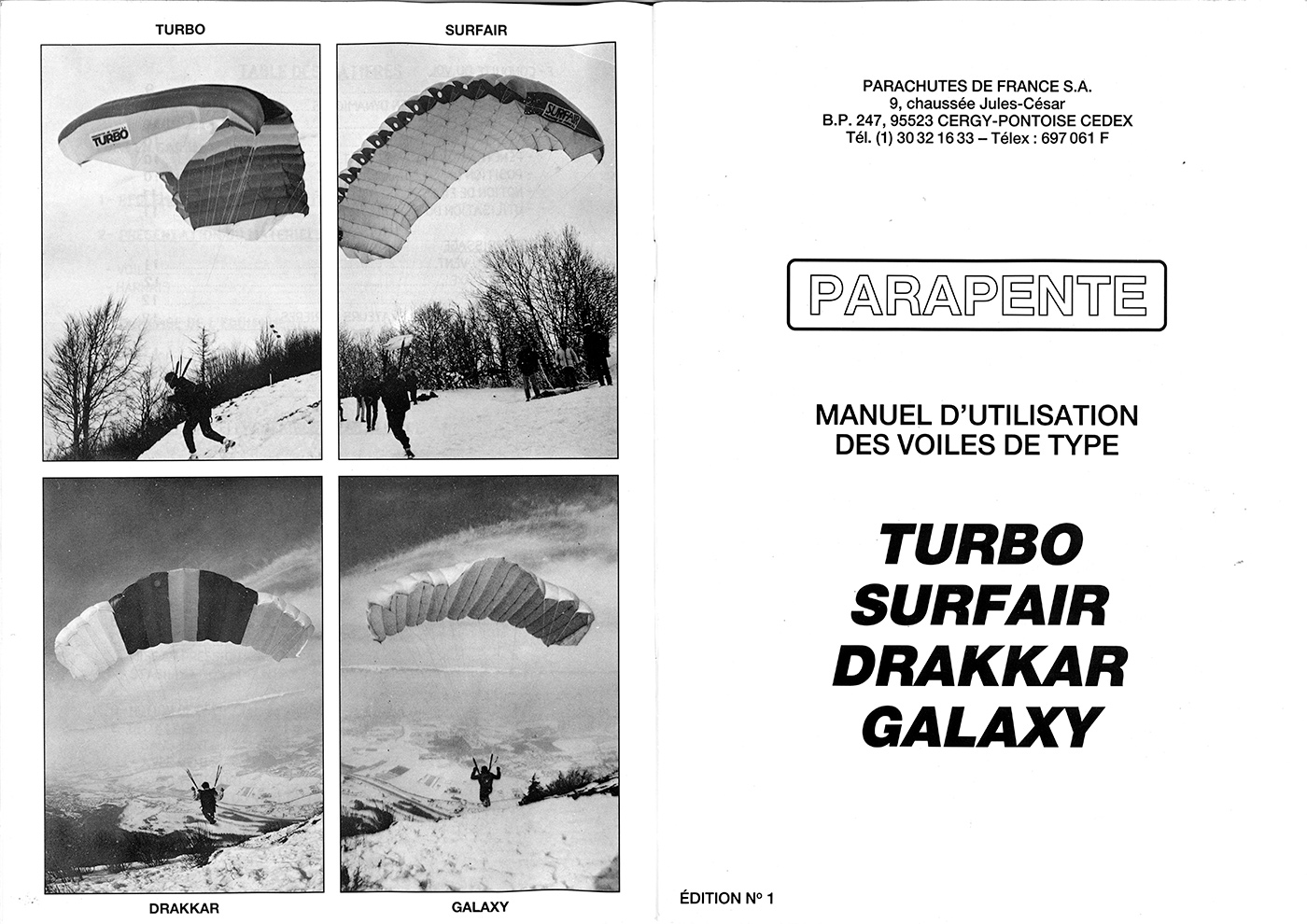

La pratique du parapente étant en pleine évolution, le succès commercial était grandissant et Parachutes de France a adapté d'autres modèles de voiles de parachute au parapente : la Surfair, la Drakkar et la Galaxy. Tandis que la Turbo Everest (petite sœur de la Turbo, très utilisée en parachutisme) était une voile à 7 caissons de 210 pieds carrés, les trois autres étaient des 9 caissons, mais dans des tailles différentes : 220 pieds carrés pour la Surfair, 290 pieds carrés pour la Drakkar et la Galaxy était une voile tandem de 370 pieds carrés. Ces quatre modèles de parapente Parachutes de France étaient commercialisés avec un manuel d'utilisation remarquable, très détaillé, sur 54 pages, et dans un sac-sellette spécifique.

La couverture du manuel d'utilisation des parapentes Parachutes de France, publié au milieu des années 1980. Son contenu est très détaillé, sur 54 pages, et très pédagogique. Archives Philippe Reffet

Un autre modèle de la marque PF était proposé aussi en version parapente : la Contact. Sur cette photo, la voile date de 1987 et elle porte la mention de spécificité "parapente", au-dessus du panneau marque.

Extrait du manuel d'utilisation des parapentes Parachutes de France (1980). Quatre modèles de voiles de la marque y sont présentés en version parapente. Archives Philippe Reffet.

"Le marché du parapente était pleine expansion et, contrairement aux parachutes, il n'y avait aucune réglementation concernant le matériel et son utilisation" précise Dominique Marcu. Cela a donné libre cours à des évolutions technologiques importantes dont la première fut l'apparition, en 1985, de la Randonneuse, première voile conçue spécifiquement pour le parapente, et de son fabricant : LdK, du nom de Laurent de Kalbermatten.

À première vue, il s'agissait d'une simple copie d'un parachute à neuf caissons, mais il s'est avéré qu'elle était plus facile à gonfler que les parachutes et aussi qu'elle était plus performante. Les fabricants (ou fabricants en herbe…) ont vite compris qu'il fallait un tissu non poreux et un peu rigide pour construire les parapentes, et aussi des suspentes moins épaisses et moins élastiques.

Débarrassés des contraintes de résistance (pas de choc à l'ouverture) et de certification (pas de réglementation à l'époque), ces fabricants n'allaient pas tarder à découvrir que les profils des ailes pouvaient être largement optimisés.

Quand le parapente tutoyait les sommets

Avant cela, les parachutes/parapentes ont eu le temps de s'illustrer par quelques exploits, dans les mains d'une nouvelle génération d'alpinistes. Comme l'explique le regretté Baptiste Bourdès dans son livre "Histoire du parachutisme en France" : "À la génération des grimpeurs lourdement chargés, montant à une cadence normale, succède une génération d'alpinistes pressés, montant vite et très sommairement équipés. Pour eux, le temps de descente est plus une perte de temps que la partie intégrante et obligatoire de la course en montagne. Le parapente les séduit. Avec lui, la descente ne dure que quelques minutes et devient peu fatigante. Par ailleurs, à leur demande, les parachutiers fabriquent des ailes ne pesant que 3 à 4 kilos, ce qui permet leur emport en course. C'est Roger Fillon qui, le premier, utilise cette facilité en juin 1982 du sommet de l'Aiguille Verte."

Cette photo provient des archives ParaMag, mais malgré nos recherches, il n'a pas été possible d'identifier ni le personnage, ni le lieu, ni de retrouver la date. Elle montre un parapentiste, équipé d'une Turbo Everest, qui descend une montagne en vol de parapente. Elle illustre bien la période durant laquelle les alpinistes-parapentises utilisaient des voiles de parachute pour redescendre plus rapidement après leurs ascensions.

Entre 1985 et 1988, les exploits et les premières se sont succédé dans ce domaine alliant alpinisme et parapente. En voici quelques exemples (source "Histoire du parachutisme en France" de Baptiste Bourdès) :

- Le 10 février 1985, Alain Estève décollait du sommet sud de l'Aconcagua, en Argentine, altitude 6.989 mètres. Il réitérait le 22 juin 1988 du haut de l'Huascan, au Pérou, altitude 6.768 mètres. Les vols de descente ne duraient quelques dizaines de minutes.

- Le 13 juillet 1985, Pierre Gévaux décollait du Gasherbrumz, au Pakistan, altitude 8.035 mètres.

- Le 17 mars 1986, Jean-Marc Boivin réalisait, en moins de 20 heures, les ascensions successives de l'Aiguille Verte, des Droites, des Courtes et des Grandes Jorasses. Cet exploit était rendu possible par l'utilisation du parapente (pour descendre de l'Aiguille Verte) et du delta-plane (pour descendre des autres sommets).

- Le 28 septembre, exploit absolu pour Jean-Marc Boivin qui décollait en parapente du Hillary Step, au sommet de l'Everest, à 8.848 mètres !

Parallèlement, dans des reliefs aux altitudes plus raisonnables, le parapente s'est développé en tant que sport-loisir. Plus économique et plus accessible que le parachutisme, le parapente est devenu populaire et d'abord associé à l'aspect randonnée, avant que soit lancée la course aux performances, records de distance de vol et records de durée de vol, et que les premières compétitions voient le jour.

Dans ce marché dynamique, la concurrence est rapidement devenue féroce et plusieurs marques sont apparues : après LdK, il y eu ITV, le fabricant de planches à voile qui s'était mis à produire des parapentes. Mais l'entreprise a déposé le bilan presque en même temps et c'est l'atelier Laser Lab (à qui ITV avait confié la sous-traitance des parapentes) qui a repris la production sous la marque ITV Laser Lab.

En 1986, ITV Laser Lab a produit l'Asterion, une voile de parapente qui a marqué son époque. L'Asterion était surtout reconnaissable à sa forme particulière : les caissons centraux étaient plus longs que les latéraux, ils formaient une sorte de "queue" sur le bord de fuite.

La première Asterion fut dessinée par Paul Amiel, avant d'être fabriquée par ITV dont le designer "planches à voiles" était Michel Leblanc. Les deux concepteurs ont uni leurs efforts au sein du bureau d'étude ITV Laser Lab.

C'est ainsi que l'Asterion est devenue une gamme riche avec des modèles à 7, 8, 9 ou 10 caissons. Sur un prototype Asterion de 1988, on voit apparaître des cloisons diagonales, autrement dit des "caissons croisés"… Et c'est aussi en 1988 que le fabricant américain Performance Designs (dit "P.D.") a construit et testé un prototype de voile de parachute avec des cloisons de ce type. Aujourd'hui, il est difficile de dire qui a eu l'idée en premier : le fabricant de parapente ou le fabricant de parachutes ?

L'Excalibur de Performance Design, telle qu'elle apparaissait dans une publicité du constructeur dans le ParaMag n°25 de juin 1989. On distingue bien les 7 caissons tri-cellulaires et la forme classique rectangulaire de l'aile.

La même année, P.D. commercialisait l'Excalibur, à notre connaissance le premier parachute du marché utilisant cette technologie des caissons croisés, "cross-bracing" en anglais, et des caissons tri-cellulaires. Mais l'Excalibur était construite en tissu F-111 et elle vieillissait très mal, car ce tissu devenait rapidement "poreux", au détriment des performances de vol et d'ouverture qui se dégradaient après seulement une centaine de sauts effectués.

Le défi des matériaux

Parachutes de France rencontrait le même problème, utilisant lui aussi le tissu F-111 sur sa gamme Surfair, qui était son modèle 9 caissons "hautes performances" de l'époque, disponible en trois tailles : 220, 175 et 156 pieds carrés. Et ce problème de vieillissement du tissu F-111 impactait toute sa production, tous ses modèles de voiles étant fabriqués dans ce tissu. Cela compromettait les innovations précédentes, apportées par PF sur ses voiles de parachute et de parapente : la découpe laser, la PAO (production assistée par ordinateur) et la construction "dans le biais" (un procédé nouveau et breveté par PF).

"De ces difficultés est née une volonté farouche : il nous fallait absolument trouver un super tissu, un tissu qui assurerait le maintien des performances dans le temps," témoigne Dominique Marcu. Et c'est sur un site de décollage parapente que le constructeur français de parachutes a rencontré son futur fournisseur, celui qui allait produire le PF-3000, le fameux tissu "porosité zéro".

Car les années 1989 et 1990 étaient technologiquement bouillonnantes dans le domaine du parapente, voyant arriver (et parfois disparaître aussi rapidement qu'elles étaient arrivées !) de nouvelles marques : Edel, Nova, Advance, Custom Sail, Firebird, Falhawk, Gypaailes, etc. Et autant de nouveaux modèles de voile, aux formes et aux profils innovants et variés. Le nombre de caissons et les allongements s'affolaient, les finesses augmentaient considérablement.

Parachutes de France s'est accroché à ce marché qu'il avait su saisir à ses débuts en adaptant sa gamme de parachutes, construisant et commercialisant sa première aile spécifique de parapente et développant une marque parallèle. "Nous avons développé la GRX, avec le software utilisé par Michel Leblanc chez ITV. Nous avions repris cette activité sous le nom de Flying Planet" raconte Dominique Marcu.

Catalogues PF : à gauche celui de 1988/1989, avec en couverture la Mini-Surfair pilotée par Michel Auvray, à droite celui des années suivantes (1990), avec l'arrivée de Blue Track...

Parachutes de France, fabricant de parachutes, s'était donc mis à développer et à produire en série des ailes spécifiques pour le parapente. "Tout en travaillant avec Michel Leblanc sur les parapentes, Michel Auvray a commencé à imaginer et à travailler sur le projet Blue Track. Nous nous sommes servis de l'avance technique obtenue dans le domaine du parapente, avec la gamme GRX, GRX-2 et GRX-12, comme base de conception pour les premières Blue Track".

Durant cette même année 1988, le tissu PF-3000 était testé en vieillissement par Parachutes de France sur des voiles de parachute classiques. Les essais étaient concluants, et l'innovation apportée par le tissu "porosité zéro" pouvait être associée à celle du profil semi-elliptique sur les ailes de parachutes. La Blue Track était née !

La première campagne de publicité pour Blue Track dans les magazines, en 1989, ici en français pour ParaMag. Mais que cachait ce personnage masqué ? Sur un concept de Guy Sauvage, le mystère Blue Track fut entretenu sur une durée de deux mois : janvier 1989 (image de gauche) et février 1989 (image de droite).

L'application des techniques du parapente s'est traduite par la forme très spécifique de la Blue Track, du jamais vu sur un parachute à cette époque : le bord de fuite des "BT" (elles étaient communément appelées ainsi) n'a pas une forme rectiligne, mais elliptique. Quant au bord d'attaque, vu de profil, il apparaît rectiligne, mais vu de face il est aussi très spécifique : les cinq caissons centraux sont "classiques" (divisés en deux demi-caissons), mais les quatre caissons (deux fois deux) des extrémités latérales sont tri-cellulaires. La Blue Track a donc une forme spéciale, dite "semi-elliptique".

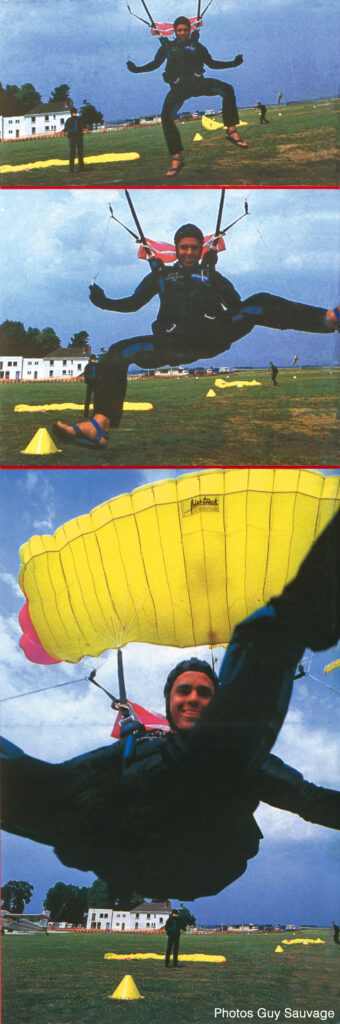

En 1989, équipé d'une Blue Track, Frantz Jardel, membre de l'équipe de France, termine son flare en ressource au-dessus du photographe. La photo du bas met en exergue l'architecture spécifique de la BT, avec ses caissons latéraux tri-cellulaires Photo Guy Sauvage

Autre atout et nouveauté à l'époque : la BT était livrée de série avec un glisseur rétractable, un extracteur rétractable, des mini-élévateurs et des libérateurs "inversés". Sur l'extracteur, la rétraction "élastique" était une invention du jeune Pierre Auvray (dit Titou, fils de Michel Auvray), ensuite fabriquée en série par P.F. sur ses équipements. Le système de libération "inversé" était encore une invention du bureau d'étude P.F. (voir article "Système de libération 3 anneaux : vous le préférez comment : rond, oblong ou inversé ?", par Bruno Passe, paru sur ParaMag-fr le 11 mars 2022 lien en bas de page).

"Le succès était total en France et en Europe, mais avec le recul je reconnais que nous avons loupé le coche avec Blue Track aux États-Unis. C'est vraiment parti trop en flèche, le marché n'était pas prêt à recevoir une telle évolution et, pour une question d'assurance, elle a fait peur à nos actionnaires majoritaires de l'époque qui ne voulaient pas risquer un procès aux États-Unis. Il faut rappeler qu'à cette époque, les accidents graves ou mortels survenant à cause des erreurs de pilotage des voiles performantes étaient nombreux".

Extraits des campagnes publicitaires pour Blue Track, conçues par Guy Sauvage. Commercialisé en 1989, ce nouveau modèle de parachute a marqué une avancée technologique considérable. En 1991 (pub voilure rose) et en 1993 (pub voilure bleue), la marque s'affichait encore avec "un pas d'avance" !

Juste retour des choses : tandis que le parapente doit l'invention de la discipline à un concepteur de parachute, David Barish (voir article "Les ailes de l'espace", par F. Heilmann et X. Murillo, paru dans le ParaMag n°167 d'avril 2001 lien en bas de page), le parachutisme doit une de ses dernières évolutions majeures aux techniques du parapente ! Majeures, car les ailes de parachute ont continué d'évoluer depuis la Blue Track (heureusement diront certains...), mais c'est bien la BT qui a ouvert et montré la voie des voiles à "très hautes performances" et à petites surfaces (moins de 100 pieds carrés). Et la BT 80 est encore utilisée de nos jours, pour le tandem, dans divers secteurs d'activité : sportif, para-pro et militaire (forces spéciales).

L'héritage PF

La liste des inventions "produites par Parachutes de France et que les parachutistes utilisent tous les jours" est longue et il est difficile d'être exhaustif dans le cadre de cet article, mais l'on ne peut pas ne pas évoquer ici le premier équipement tandem certifié en France : le Galaxy, ancêtre de l'Atom Tandem. C'était le 15 avril 1988, une époque où la certification des parachutes n'était pas une mince affaire : le STPA (Service technique des programmes aéronautiques) a d'abord délivré un certificat provisoire pour l'ensemble de saut Galaxy Tandem Parachutes de France, subordonné à la délivrance d'une qualification spécifique à chaque utilisateur, par le constructeur. Ce certificat s'adossait à une période probatoire d'un an, avant la délivrance de l'autorisation d'emploi définitive de l'ensemble complet (c'était la norme à l'époque) : sac-harnais, voile de secours et voile principale (plus le harnais passager dans ce cas).

L'ensemble tandem Galaxy de Parachutes de France, en vol durant un saut de qualification constructeur, en 1988, à Lens. Pilote formateur : Bruno Passe, stagiaire : Patrick Quéva. Photo Jean-Paul Delafon

À propos de certification et d'agrément de production des parachutes en France, il est écrit en début de cet article que Dominique Marcu "a largement contribué, dans les années 1980, à ce que le parachute "tout dans le dos" ait enfin une existence légale en France ?" Ce qui veut dire qu'il n'en avait pas auparavant ? Hé bien oui ! Mais ceci est une autre histoire, en forme de prologue, que nous avons déjà racontée dans ParaMag et que vous pouvez retrouver dans l'article "Plutôt mourir que périr : naissance et mort du Dauphin, premier parachute "tout dans le dos" de fabrication française", par Yves-Marie Guillaud (lien en bas de page).

En octobre 2024, Patrick Elbaz (à droite sur la photo) remet le tout premier exemplaire du Dauphin à Roland Lefaou, conservateur du Musée du Parachutisme, à Strasbourg. Il a construit lui-même cet exemplaire en 1977. Photo Bruno Passe

Extrait du catalogue PF publié en 1977 : Dominique Marcu pose lui-même en photo pour présenter le Dauphin, avec lequel il saute déjà régulièrement. Archives Guy Sauvage

Historiquement, Parachutes de France S.A. était le premier constructeur français. Après l'échec du Dauphin, en 1977, il a fallu attendre 1979 pour que soit commercialisé le Requin, premier sac-harnais à recevoir (enfin !) une certification française. Lui ont succédé le Jaguar en 1982, le Campus en 1983, premier sac-harnais école français «tout dans le dos» (à l’époque, la notion était de taille) et l'Atom en 1990. Ces sacs-harnais ont équipé plusieurs générations de parachutistes et ont été exportés dans le monde entier.

P.F. fut aussi le premier constructeur à fabriquer des parachutes complets, à une époque où chaque marque se consacrait plutôt à des gammes de sac-harnais ou de voilures que les revendeurs ou les utilisateurs devaient assembler. C’est encore le cas aujourd’hui pour la plupart des fabricants, à l'exception d'Aerodyne.

Au début des années 80, la sortie d'un nouveau sac-harnais français de type "tout dans le dos" était un tel événement qu'elle faisait la couverture de la presse spécialisée fédérale. À gauche le Laser, de la société E.F.A. À droite le Requin, de la société Parachutes de France.

Dominique Marcu avait créé Parachutes de France en 1973 avec Jean Guntzburger (à l’époque dirigeant du centre de parachutisme de la Ferté Gaucher et décédé accidentellement) et Rod Murphy. Durant près de trois décennies, Dominique Marcu a dirigé la société P.F. dans toutes les étapes de son évolution : d’abord l’importation et la revente de matériel parachutiste (boutiques parisiennes rue Fauvet, puis rue Versigny et enfin rue Letort), puis la fabrication des sac-harnais (Dauphin, Requin, Jaguar, Campus, Atom …), ensuite des voiles principales et de secours (usines de Cergy-Pontoise, puis Jouy-le-Moutier).

En 1981, Michel Auvray a rejoint P.F. en tant que directeur de la recherche et du développement, mais aussi en tant qu’actionnaire. En 1983, le groupe Zodiac, déjà propriétaire d’E.F.A. et Aerazur, était devenu actionnaire majoritaire de Parachutes de France. La société a continué son développement via d’autres marques : FXC Europe (déclencheurs de sécurité), Blue Track (premières voiles hautes performances) et Flying Planet (parapentes).

Durant les championnats du monde en Espagne, en 1989, Michel Auvray, directeur général de Parachutes de France, discute avec Bill Booth, fabricant du sac-harnais Vector, autour de l'ensemble tandem Galaxy de Parachutes de France. PF est le premier constructeur à avoir conçu, fabriqué et fait certifier en France un ensemble tandem complet : sac-harnais, voilures principales et secours. Photo Pascal Leroux

Pour Dominique Marcu, l'histoire Parachutes de France s'est arrêtée brusquement – et contre son grès - le 28 janvier 2002. Quelques semaines après ce départ forcé, Michel Auvray quittait volontairement le groupe Zodiac, qui venait de conforter sa position d’actionnaire majoritaire en acquérant la quasi-totalité des parts de Parachutes de France.

Quelques mois plus tard, on les retrouvait tous les deux dans des postes majeurs à la direction du groupe Aerodyne International. Dominique Marcu y assura le poste de PDG et d'administrateur délégué de 2002 à 2005. Lui et Michel Auvray n'avaient donc pas dit leur dernier mot dans le domaine de la parachuterie ! C'est ainsi qu'on leur doit également le système de libération 3 anneaux "mini force", utilisé de nos jours sur tous les sacs-harnais Icon fabriqués par Aerodyne.

Dominique Marcu et Dominic Hayhurst représentant le groupe Aerodyne Technologies lors du Symposium de la PIA, en 2003 en Floride. Photo Guy Sauvage

Parachutes de France… Ça sonnait bien ! Et durant quatre décennies, d'autres fabricants français de parachutes s'étaient engagés sur la voie ouverte dans les années 1980 par Dominique Marcu. De nos jours, ils ont tous disparu, pour la plupart étouffés par l'abominable lourdeur administrative française (voir article "Industrie du parachute : la France, elle m'a laissé tomber", par Yves-Marie Guillaud, paru dans le ParaMag n° 397 de juin 2020 lien en bas de page). En dehors des marchés militaires, la France ne fabrique plus de parachutes, tout le savoir-faire découvert par et pour le milieu sportif et civil a été perdu ! "Tout ça pour ça."

En 1987, P.F. fut le premier constructeur à faire produire par Wichard les trois anneaux de ses systèmes de libération en inox. Les anneaux inox d’articulation des harnais sont apparus en 1994 et les anneaux passant double (cuissardes) inox en 2001. Wichard est le principal fabriquant français de bouclerie à fournir les parachutiers. Spécialisé dans la bouclerie marine, il a ouvert peu à peu sa production au parachutisme : anneaux de libérateurs et anneaux passant pour les harnais.

Retour à la soufflerie

Et pour en revenir au baptême de vol en soufflerie de Dominique Marcu, c'est ainsi qu'il nous le raconte : "On était contents de se retrouver, avec Yves. Nous étions morts de rire dans la veine ! J'ai toujours eu envie d'aller voir son entreprise de vol en soufflerie... L'aspect technique était secondaire, c'était l'occasion de partager une activité avec mon ami et de le faire sous le contrôle d'Yves (donc complètement entre amis). C'était super sympa, c'est une expérience géniale ! C'est bien sûr différent de la chute, mais on retrouve des sensations similaires. Ensuite, avec mon ami, nous sommes allés visiter le château de Vaux-le-Vicomte."

Dominique Marcu a reçu son diplôme de chute libre, des mains d'Yves Négrié, son moniteur. Photo Anti-Gravity

Ces petites souffleries à ciel ouvert Tornado sont surprenantes. Bien sûr, il n'y a rien de comparable avec les souffleries "en dur", mais on y fait parfois des rencontres extraordinaires ! Savez-vous qu'il en existe une dizaine rien qu'en France, et que certaines sont implantées sur des centres de parachutisme ? Et savez-vous où elles sont fabriquées ? En Russie… ◼︎

Bibliographie

● Livre "Histoire du parachutisme en France", écrit par Baptiste Bourdès, en collaboration avec la FFP, édité par France-Empire (Paris) en 1991.

● Parapente 360, portail Internet pédagogique gratuit sur le thème du parapente.

● Manuel d'utilisation des parapentes Parachutes de France S.A. (Édition de 1986)

À lire également

● Article "Plutôt mourir que périr : naissance et mort du Dauphin, premier parachute "tout dans le dos" de fabrication française" par Yves-Marie Guillaud, paru dans le ParaMag n° 397 de juin 2020.

● Article "Industrie du parachute : la France, elle m'a laissé tomber", par Yves-Marie Guillaud, paru dans le ParaMag n° 397 de juin 2020.

● Article "Système de libération 3 anneaux : vous le préférez comment : rond, oblong ou inversé ?", par Bruno Passe, paru sur ParaMag-fr le 11 mars 2022.

● Article "Les ailes de l'espace", par F. Heilmann et X. Murillo, paru dans le ParaMag n°167 d'avril 2001 (page 38).

● Article " À deux dans la Galaxie : tandem et qualification", par Didier Klein, paru dans le ParaMag n°14 de juillet 1998 (page 18)

● Article ""Le flare : au début c'était mal"", par Bruno Passe, paru sur ParaMag-fr le 1 avril 2022.

Il y a un vieil adage qui dit : "Derrière un grand homme, il y a souvent une femme exceptionnelle." Mais de nos jours, il est parfois interprété de façon sexiste... Il apparaît plus "convenable" d'écrire : "À côté de chaque personne remarquable, il y a souvent un partenaire tout aussi remarquable."

Dans l'interview, Dominique Marcu explique qu'un des points forts de Parachutes de France était d'avoir des parachutistes travaillant dans l'entreprise. Il y avait aussi Monique Marcu, épouse de Dominique, qui ne pratiquait pas le parachutisme. Et pourtant, comme on dit "Le parachutisme, elle en connaissait un rayon !" Elle était aussi ce rayon de soleil qui venait parfois raviver un ciel tout gris, dans les moments difficiles, et il y en a eu.

Engagée aux côtés de Dominique dès les débuts de l'aventure PF, Monique a été jusqu'au bout un maillon fort, au-delà de son poste à la direction commerciale, en tant que partenaire et épouse.

Les propos de Barack Obama, dans son discours de victoire en 2008 - "Je ne serais pas l’homme que je suis sans la femme qui a accepté d’épouser un jeune homme ambitieux et qui a assumé bien plus qu’elle ne l’aurait dû." - illustrent très bien l'engagement de Monique Marcu dans la parachuterie.

Monique Marcu nous a quittés le 26 août 2024, et nous lui rendons hommage ici.