Le Congrès technique national (CTN) de la FFP s’est déroulé du 23 au 25 janvier 2025 à Talmont-Saint-Hilaire, sur la côte Atlantique, près des Sables-d'Olonne. Il a connu une bonne fréquentation, avec près de 200 participants, parmi des dirigeant(e)s d’école de parachutisme (associative ou professionnelle), de club, de ligue, de comité, des directeurs techniques (ou leur adjoint, ou leur représentant), des pilotes, des plieurs-réparateurs, etc.

Par Bruno Passe

À capella ! Suite à un problème technique, c’est sans son et sans rétroprojection que le congrès a démarré, dans l’amphithéâtre du complexe Les Jardins de l’Atlantique, à quelques pas du Port Bourgenay. De quoi tester d’entrée de jeu la capacité d’adaptation de l’équipe fédérale, puisqu’elle était presque entièrement "sur le pont" pour l'évènement.

Qu’ils soient techniciens ou élus, parmi les treize membres de la direction technique nationale, les huit membres du bureau directeur, les onze membres du conseil d'administration et avec les six membres du personnel fédéral, c’est ensemble qu’ils doivent cohabiter et faire vivre la fédération pour une nouvelle mandature, durant les quatre années à venir.

Sur cette équipe fédérale de 38 personnes, 28 étaient présentes à Talmont-Saint-Hilaire, dont treize élu(e)s, douze technicien(ne)s et trois employé(e)s. La FFP était donc mobilisée pour l’événement.

Suite à l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la fédération, en novembre 2024 (voir notre article "Les enjeux des AG" publié le 30 novembre 2024), il y a sept nouveaux venus chez les élu(e)s. Donc une équipe en partie renouvelée, élargie et, il faut le rappeler, déliée de certains de ses membres rétifs, car ils avaient constitué une deuxième liste pour ces élections 2024, et qu’ils ont perdu.

Le président à la rescousse

Fermons ici cette parenthèse politique, mais nécessaire, car dans la vie associative il est important que la politique et la technique fassent "bon ménage". La preuve : c’est le président Yves-Marie Guillaud qui, à capella pour près de 200 personnes, est venu prêter main-forte aux techniciens privés de son et d’image dans leur première intervention sur le thème de la sécurité, des FIR et des accidents graves.

Ce petit incident lui a permis de revenir sur le discours d’accueil et d’ouverture prononcé, quelques minutes avant la panne, par le DTN (directeur technique national) Jean-Michel Poulet. Il y avait exposé les temps forts de l’actualité fédérale :

- une réunion au sommet avec la DGAC,

- une autre avec le service juridique du ministère et de la direction des sports au sujet de la mixité dans les avions et des critères d’honorabilité,

- le renouvellement de l’agrément de la FFP (qui est passé récemment d’un mode tacite à un mode reconductible, tous les huit ans et sur présentation d’un lourd dossier),

- la reconnaissance des disciplines de haut niveau (fin d’olympiade), critère indispensable pour espérer obtenir des subventions nationales,

- le recrutement d’un nouveau cadre technique en la personne de Frédéric Bourinet (ancien membre des équipes de France de voile contact),

- et la présentation succincte du projet "Vole vers ton brevet B", dont les résultats seraient présentés en clôture du congrès.

À capella donc, le président Yves-Marie Guillaud est revenu plus en détail sur les difficultés rencontrées dans la reconnaissance de certaines disciplines de haut niveau et sur l’avis initialement négatif prononcé par le ministère en ce qui concerne les disciplines artistiques et le voile contact. Une catastrophe pour ces disciplines si elles devaient perdre leur statut et tout ce qui va avec.

Yves-Marie Guillaud a ainsi souligné les efforts supplémentaires que le DTN a fournis auprès du ministère et qui ont permis non seulement de sauver une situation inespérée en ce qui concerne les disciplines artistiques et le voile contact, mais en plus d’obtenir une bonne surprise avec l’intégration du vol relatif en soufflerie. Parmi les disciplines sur la sellette, la wingsuit était également proposée par la FFP, mais le critère du nombre de pays engagés en championnat du monde n’était pas rempli, car insuffisant.

Tout en le remerciant, le président a expliqué l’engagement total du DTN dans des dossiers tels que le contrat de délégation et le renouvellement de l’agrément, devenus vitaux pour la FFP.

La vie en rose

Le problème technique ayant été résolu, le congrès de la FFP a pu prendre son cours normal, dans l’amphithéâtre du complexe Les Jardins de l’Atlantique, mais pas que : il y avait en parallèle des ateliers pour les dirigeants (ligues et comité départementaux), les pilotes, les juges, l’ascensionnel, le parapente et les plieurs-réparateurs.

Les participants les plus jeunes ont découvert les lieux, pour les plus anciens c’était en quelque sorte des retrouvailles puisque c’est la septième fois que ce congrès, anciennement appelé aussi "colloque", se déroule à Talmont-Saint-Hilaire. La toute première fois, c’était en 2012, sous la mandature de Marie-Claude Feydeau, puis en 2013 et ensuite de 2016 à 2020, avant la crise sanitaire et la fin du mandat de David Roth.

Une vingtaine de juges ont travaillé en atelier sur les règlements et le jugement des compétitions : Amadou Leye, Thierry Courtin, Michel Jara, Michèle Bernard, Marie-Céline Couronne, Thi Bich Van Ha, Gersendre Finaldi, François Bonicalzi, Pascal Hierholzer, Victor Losantos, Christophe Namer, Jacques Lecamus, Anouk Commissaire, Cristina Azevedo, Jean-Marie Baeckler, Sengsouvan Phoummavongsa, Marylène Vialaret, Laurence Durand, Yves Letourneur, Christine Letourneur et Nathalie Petitkoffeur.

Dans un bâtiment convivial et pratique, à quelques pas de l’océan, on trouve une vaste salle plénière, un hall exposant, une restauration et un hébergement de qualité. À l’étage, il y a cinq salles de réunion, en sous-sol ce sont piscine, salles de sports, sauna, bowling et un bar qui permet de se retrouver le soir dans une ambiance détendue, voir festive.

Sur les réseaux sociaux, un internaute a interrogé l’agence de communication Phoebus (l’agence de communication fédérale), au sujet des premières photos toutes roses prises lors du congrès et publiées quasiment en direct sur Internet. La côte de Lumière et l’air de la mer apporteraient-ils systématiquement une bonne atmosphère à ce rassemblement fédéral annuel ?

L'agence Phoebus a expliqué qu’il ne n’agissait pas d’un filtre photo, mais de l’éclairage standard de la salle. Contrairement à ce que peuvent faire croire ces photos, le déroulement du congrès allait mettre en évidence que tout n’est pas rose dans la vie fédérale, même si la convivialité du lieu est propice à la réussite et que l’ambiance actuelle dans l’équipe de 38 personnes distille la bonne entente et l’efficacité.

Le volume représenté par les nombreux sujets, débats et présentations du CTN est important. Il est impossible de tous les aborder ici, nous vous proposons donc ci-dessous une sélection, parmi ceux qui sont susceptibles de retenir l’attention de nos lecteurs, car ils influencent leur pratique sportive, de loisirs ou professionnelle.

Menu de navigation par chapitre

• Synthèse accidents, incidents, FIR et REX

• Focus sur les accidents mortels ou graves

• Formations des moniteurs et nouveau BPJEPS

• Formations des plieurs et des réparateurs

• Activité 2024, formations et brevets

• Adieu la CQP vidéo, place au BOPVT

• Logiciel de QCM FFP

• Wingsuit à tous les niveaux

• Mutant surprise

• Le CTN, mais encore…

• Les exposants

• "Cet été, vole vers ton Brevet B"

• Clôture du CTN…

• …et soirée de clôture

• En conclusion

• Le Musée du parachutisme

SYNTHÈSE ACCIDENTS, INCIDENTS, FIR et REX

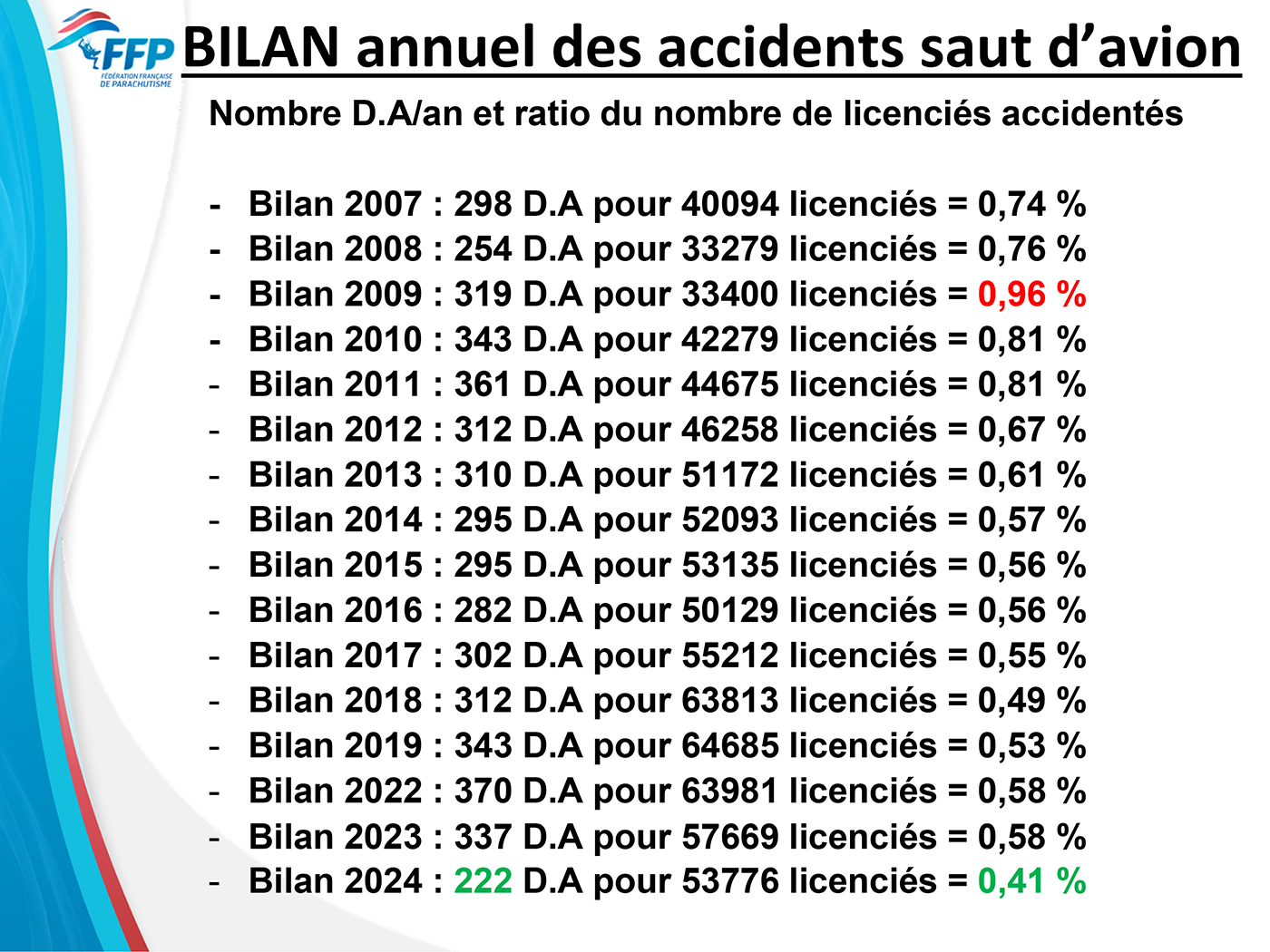

Éric Fradet a présenté le bilan sécurité et incidents 2024. Il montre que les chiffres de l'accidentologie sont en baisse en 2024. C'est vrai dans les ratios annuels entre le nombre de déclarations d'accidents et le nombre de licenciés accidentés, où l'on constate que le ratio 2024 est le plus faible depuis une quinzaine d'années :

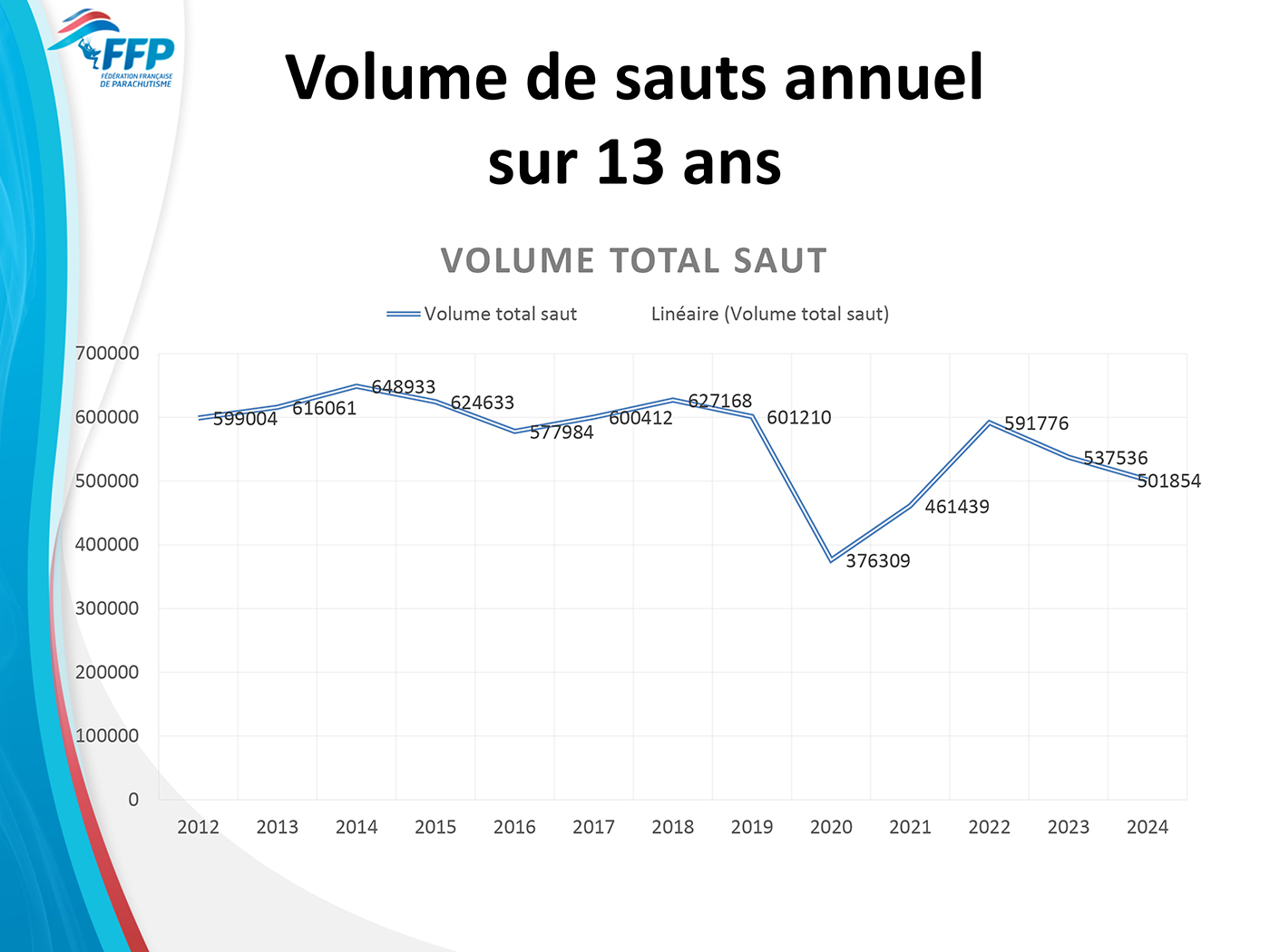

C'est vrai aussi dans le ratio du nombre de sauts effectués en sécurité pour un accident (source FFP) : Sur un total de 501854 sauts en 2024, ce ratio est de 1 accident déclaré tous les 2260 sauts effectués.

Il était de :

- 1 accident déclaré tous les 1606 sauts effectués en 2023 (total de 533.992 sauts),

- 1 accident déclaré tous les 1595 sauts effectués en 2022 (total de 587.178 sauts),

- 1 accident déclaré tous les 1725 sauts effectués en 2019 (total de 591.898 sauts).

Et ce ratio 2024 et le meilleur depuis 2008 : 1 accident déclaré tous les 2336 sauts effectués (total de 593.368 sauts).

C'est vrai également en ce qui concerne le tandem : En 2023, il y a eu 43 déclarations d'accident pour 44.229 sauts tandem (déclarés…), soit 0,10%. En 2024 il y a eu 18 déclarations d'accident pour 41.155 sauts tandem déclarés, soit 0,04%.

Les autres chiffres de 2024 correspondent globalement à ce que l'on observait les années précédentes. Les accidents corporels surviennent majoritairement à l'atterrissage (77%) et ils se répartissent ainsi dans les autres circonstances :

- pendant la chute : 10 %

- à l’ouverture :6%

- hors saut : 2%

- pendant la sortie : 2%

- en impliquant l’aéronef : 2%

- pendant la descente sous voile : 1%.

Même chose en ce qui concerne la surface des voiles impliquées dans les accidents à l’atterrissage, ce sont les voiles de 200 pieds-carrés et plus, c'est-à-dire les voiles écoles.

77% des accidents corporels surviennent majoritairement à l'atterrissage, c’est logique sauf dans le cas de cette photo. Contrairement aux apparences, il ne s’agit pas d’une mise en survitesse ratée, mais d’un atterrissage incontrôlé suite à une mise en œuvre incomplète de la voile principale, suite à un incident (commande déverrouillée), une non prise de décision et l’absence de procédure de secours. Résultat : fracture des deux calcanéum. Cette image est extraite de certaines des vidéos projetées lors de l’intervention de Stéphane Zunino au sujet de la wingsuit, dont nous publions d’autres images ci-dessous.

Un bémol tout de même dans les statistiques des relevés d’incidents 2024 qui montrent une augmentation de 20% dans ces deux types d'incidents : "en phase d'ouverture" et "procédure de secours". Ils montrent également qu'il y a eu 62 incidents déclarés en 2024 contre 49 en 2023, avec un dénominateur commun : la wingsuit. Cette discipline a fait l'objet d'une intervention complète durant le congrès (voir ci-dessous).

En ce qui concerne les accidents mortels, il y a eu deux en 2024, tout comme en 2021, 2022 et 2023. Ce sont tous des accidents de trop, mais sur un plan statistique, c'est linéaire. Pour rappel, les pires situations se sont produites en 2008, 2013 et 2015, avec huit fatalités durant chacune de ces années.

Sur un plan statistique toujours, on observe en 2024 : un accident mortel pour 26.888 licenciés (saut d’avion) et un accident mortel pour environ 250.000 sauts effectués. Entre les années 1992 et 1997, cette statistique était d'un accident mortel pour 57000 sauts.

Toutes proportions gardées en ce qui concerne les volumes "pratiquants FFVL" et "nombre de vols/nombre de sauts", la comparaison avec le parapente montre des écarts importants, avec une accidentologie à 2 chiffres.

Sur les 26 déclarations REX (retour d’expérience) de 2024, 5 concernent une ouverture intempestive (dont 3 pour pochette extracteur trop lâche), 5 concernent la wingsuit (la plupart pour des problèmes d’équipement et absence de réaction suite à un incident), 3 concernent le tandem (dont 1 ouverture intempestive en sortie d’avion), 5 concernent le matériel (dont 1 contrôle annuel du parachute mal effectué par le CQP plieur).

Une parenthèse a été faite sur la pratique de la wingsuit. L'analyse des REX et des incidents met en lumière trois facteurs :

1) La réglementation ne semple plus adaptée à l’activité,

2) Le niveau technique de certains pratiquants est insuffisant,

3) Une partie de l'encadrement est qualifié, mais pas suffisamment compétent.

Il est donc conseillé aux structures de bien choisir leur(s) référent(s) wingsuit. Le constat est que certains initiateurs wingsuit manquent de maîtrise du sujet, et/ou de méthodes pédagogiques, et/ou de motivation et d'engagement. Comme annoncé précédemment, la pratique de la wingsuit a fait l'objet d'une intervention complète durant le congrès, par Stéphane Zunino (voir ci-dessous).

Éric Fradet a conclu ses présentations chiffrées en insistant sur l’importance de soumettre un REX (Retour d’expérience, il y a un espace dédié à cet usage sur le site de la FFP), dans la démarche d'augmentation de la sécurité : "Les incidents sont le terreau potentiel des accidents".

FOCUS SUR LES ACCIDENTS MORTELS OU GRAVES

Un retour a été fait sur trois accidents graves et trois accidents mortels survenus dans la période 2023/2024. Nous ne rapportons ici que les accidents mortels et un cas particulier.

[2023] Impact en phase d’ouverture du secours suite à libération

Victime : Homme ; 32 ans ; 99 kilos ; 130 sauts ; Navigator 240

Enquête : Complexe (pas d’image ni témoin), travail en collégialité avec deux experts judiciaires. Enquête de première information publiée et expertise judiciaire terminée, rapports parus.

Circonstances : Interférence à l’ouverture de la voilure principale avec l’équipement ou/et la victime, procédure de secours réalisée sans que la voilure principale ne se sépare spontanément. Interruption de la cinématique d’ouverture secours par interférence avec l’équipement ou/et la victime. L’ouverture effective du secours se fait tardivement : il manque 20-30 mètres pour éviter la fatalité.

Observations : Pas de problème identifié de conception du sac-harnais, hauteur d’ouverture conforme.

Cause initiale possible : Mauvais jet d’extracteur.

[2024] Ouverture secours torsadée et en autorotation sévère en wingsuit, perte de conscience sous voile, décès suite à impact violent

Victime : Homme ; 51 ans ; 3864 sauts ; 25 ans de pratique, initiateur wingsuit depuis 2014.

Enquête : En collégialité avec un expert judiciaire mandaté par le parquet. Rapport de première information publié, expertise judiciaire rendue

Circonstances : Saut de groupe en wingsuit, ouverture à 1200 mètres, une mauvaise "tempo" (je sens le choc d’ancrage = je peux replier mes jambes) à l’ouverture cause un incident d’ouverture de la principale type "body twist" (twists causés par la rotation du corps sous le parachute en phase d’ouverture.)

Cause initiale : Procédure de secours non cadencée et en position instable, inertie de la voile principale, ouverture secours torsadée et en autorotation sévère.

Observations :

- Pas de respect de la DT 49 (drisse de liaison extracteur trop courte, diamètre réduit de l’extracteur),

- Non-respect des règles de l’art (boule extracteur type hackey sack, absence de "dynamics corners" sur le sac-harnais),

- Non-respect de la DT 48 (utilisation d’une voilure principale Horizon 120 limitée à 76 kilos de MTE par le constructeur Performance Designs, poids de la victime à nu : 83 kilos),

- Non-respect de la recommandation de poids maximal d’utilisation du secours Optimum 113 par le constructeur Performance Designs.

Cet accident ouvre la réflexion sur une évolution possible de la réglementation (DT 49) pour la pratique de la wingsuit niveau 3, en ce qui concerne les procédures, les tailles de voile et les conditions d’encadrement.

[2024] Saut vidéo VR4, collision du vidéoman sur une équipière du groupe

Victime : Homme ; 25 ans ; 3715 sauts ; PD 113 en secours ; Moniteur fédéral et CQP Vidéo

Enquête : Retardée suite rapport d’autopsie non publié et matériel de saut non examiné. En attente d’accéder au matériel et vidéo, le rapport est non publié.

Circonstances : Erreur de placement de la victime trop haut et trop vertical, déplacement de la victime dans la zone dépressionnaire pour suivre le groupe VR4 qui s’est éloigné, déventement avec impact en chute de la tête de la victime sur le parachute d’une équipière du groupe VR4. Ouverture voilure secours par le déclencheur, inerte sous le secours, se pose pieds-genoux-tête. Décède par arrêt cardiaque 1h30 après l’impact.

Cause initiale : Suite au choc, mise en position dos et en auto-rotation qui entraîne une perte de connaissance. Suite au visionnage du film de la victime (en présence des gendarmes), malaise improbable.

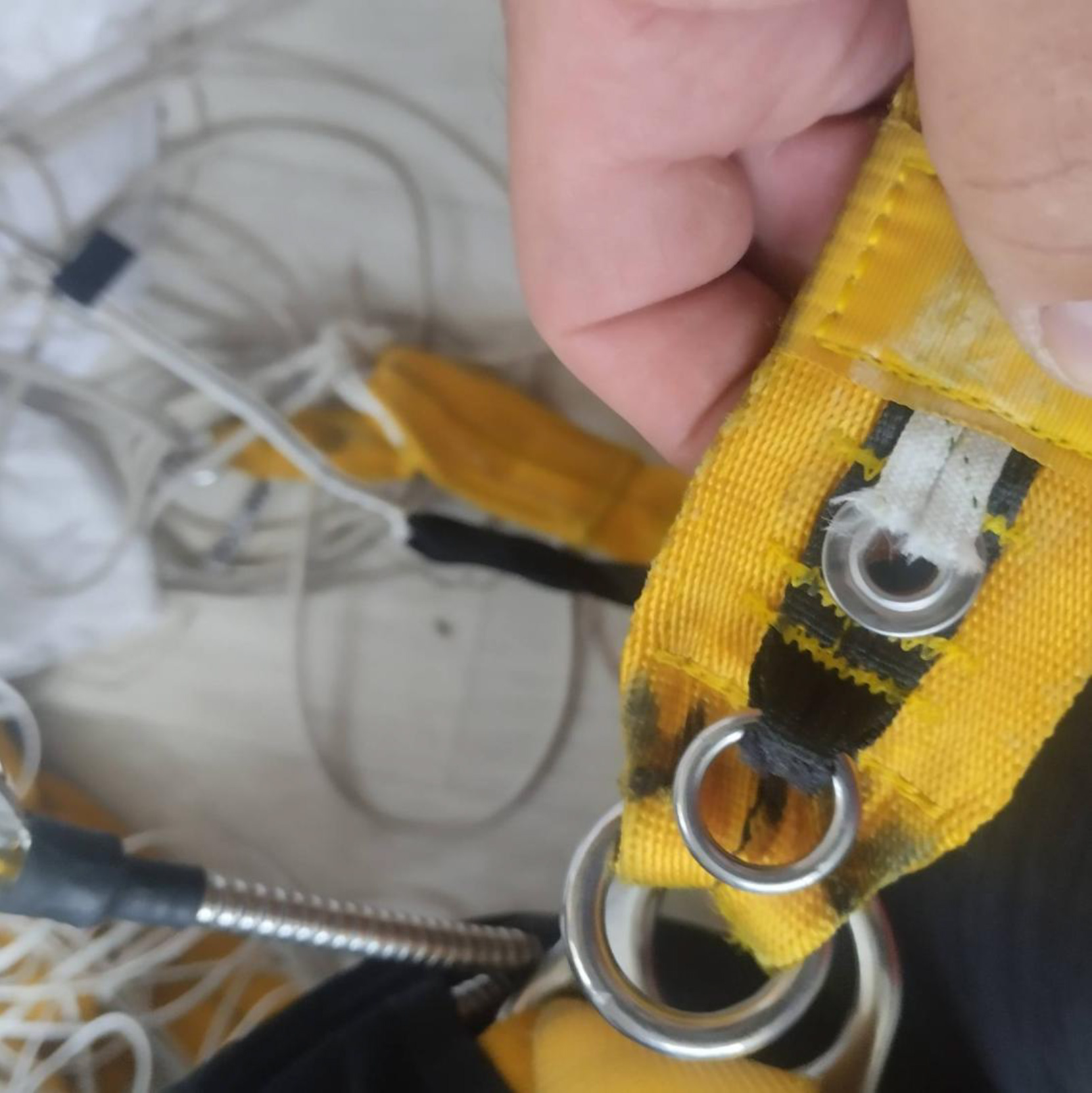

La rupture du loop d’élévateur principal donne une idée de la violence du choc survenu dans l'incident décrit ci-dessous.

Un accident aux conséquences "non graves", mais classifié "catastrophique", a été abordé.

[2024] Ouverture intempestive d'un parachute principal à la porte de l'avion qui passe en limite de perte de contrôle.

Circonstances : Début du mois d’août et fortes chaleurs, après le décollage les parachutistes confirmés ont l’autorisation d’ouvrir la porte du Cessna Caravan à condition qu’ils assurent la sécurité. La porte reste reposée sur le pied du premier parachutiste assis "dos à la marche". Le parachute de type sac-harnais Javelin pour la P.A repose sur le plancher avec l’extracteur de type "hackey sack" au contact de la moquette.

Cause initiale : L’extracteur s’extraie de la pochette, prend le vent relatif, et il sort par l’espace de 20 cm de porte ouverte et ouvre le conteneur principal en phase de montée avec le torque maximal à environ 500 mètres/sol.

Conséquences : La porte se soulève sous l’effort du parachutiste qui se retourne propulsé sur le montant arrière de l’ouverture de porte. La rupture du loop d’élévateur principal porteur d’un RSL sur le sac-harnais entraine l’ouverture du secours suite à l’épanouissement de la voilure principale sous le plan fixe de l’avion.

Interférence du secours avec la voile principale partiellement libérée. Conduite sous voile de la victime pour "ménager" l’incident, posé violent, blessures modérées.

Observations : L’état de la pochette est bon, rien n’explique de façon évidente pourquoi l’extracteur en est sorti.

Le groupe de travail aéronautique étudie une demande d’autorisation de système de porte à rideau équipé d’aérateurs.

FORMATION DES MONITEURS ET NOUVEAU BPJEPS

Un point a été fait sur les renouvellements des moniteurs TRAD, PAC et tandem et les prochaines formations de BPJEPS mises en place avec la FFP. Des modifications sont à venir dans ce brevet professionnel, qui est en pleine transformation. Le BPJEPS tel qu'on le connait actuellement en 4 UC (unités capitalisables) dont 3 UC de spécialité TRAD, PAC et Tandem va être remplacé par un BPJEPS en blocs de compétences avec des CQC (certificat de qualification complémentaire). Un premier texte est publié, mais des compléments doivent encore sortir. Le cursus 2025 sera certainement le dernier sous la forme actuelle.

Huit moniteurs ont terminé avec succès le cursus 2023/2024 de qualification fédérale de directeur technique. Un nouveau cursus sera entamé en fin 2025. Une quarantaine de directeurs techniques ont été formés depuis la mise en place de cette qualification et la FFP a actuellement une dizaine demande de mise en formation à traiter. La DTN et la commission des DT travaillent en commun sur l’évolution de son contenu et sur son application.

FORMATIONS DES PLIEURS ET DES RÉPARATEURS

Dans ce secteur, les formations proposées par la FFP se poursuivent avec les certifications de qualification professionnelle (CQP) "plieur" et "réparateur". En 2024, le bilan fait état de 150 CQP plieurs (dont 127 en activité et 83 formés depuis décembre 2013) et de 90 CQP réparateurs (dont 19 formés depuis décembre 2018) pour un parc de 10.000 parachutes individuels et de 1550 parachutes-écoles.

Le CQP réparateur est une formation en alternance : 7 semaines en organisme de formation à France Parachutisme (Tallard) et 6 semaines en entreprise. Elle comporte 2 blocs de compétence : un sur le travail de la voilure (voile et suspentes) et un autre sur le travail du sac et du harnais. La session débutée en octobre 2023 était la dernière sous le règlement 2018-2023 (avec une durée d’enregistrement de 5 ans). Elle a accueilli 7 candidats et elle s'est terminée en janvier 2024. 6 d'entre eux ont été validés lors de l'évaluation finale en février 2024.

La prochaine cession de CQP réparateur passera par une refonte du règlement pour un renouvellement d’une durée probable de 2 ans et non plus de 5 ans.

Mené par Éric Fradet, l’atelier matériel a réuni les plieurs et les réparateurs présents lors du congrès. Sur la photo ci-dessus, Yves-Marie Guillaud fait une brève intervention sur des sujets réglementaires.

La cession 2024-2025 de CQP plieur a été mise en oeuvre selon la nouvelle certification CQP plieur annoncée en décembre 2023 (pour deux ans donc). Elle comporte 245 heures de formation (dont 140 heures en centre et 105 heures en entreprise). Les changements portent surtout sur la forme : les 4 anciens blocs de compétence ont été scindés en 2 blocs dont un est dédié exclusivement à la réglementation et l’autre est formé de 3 sous-blocs. Il n'y a pas de changements fondamentaux, mais une semaine pleine d’enseignement est consacrée à la réglementation, la veille juridique, et des conseils d’accompagnement des adhérents (au lieu d’un jour et demi dans l’ancienne version CQP plieur).

18 candidats stagiaires se sont présentés à cette session 2024-2025 de la formation CQP plieur. 12 ont été acceptés (dont 1 redoublant de la session précédente 2022-2023). Le choix des stagiaires s’est fait en fonction du projet professionnel, de la zone d’activité, du volume de pliage et de la qualité du tuteur.

Les perspectives d'avenir sont vers une nouvelle session de formation CQP plieur qui va débuter en octobre 2025 et qui va se terminer en février 2026. Il y aura 10 places maximum, avec mise en ligne du dossier d'inscription en juillet 2025.

ACTIVITÉ 2024, FORMATIONS ET BREVETS

Tandis que les chiffres de l'accidentologie sont en baisse en 2024 (voir ci-dessus), ceux de l’activité le sont également. Une partie de cette diminution s’explique par la mauvaise météo de l’an dernier, particulièrement en début de saison dans certaines régions.

C'est vrai pour le volume total de sauts, le volume d’activité école et le nombre de pratiquants (sautants) qui en baisse de -18% sur 10 ans.

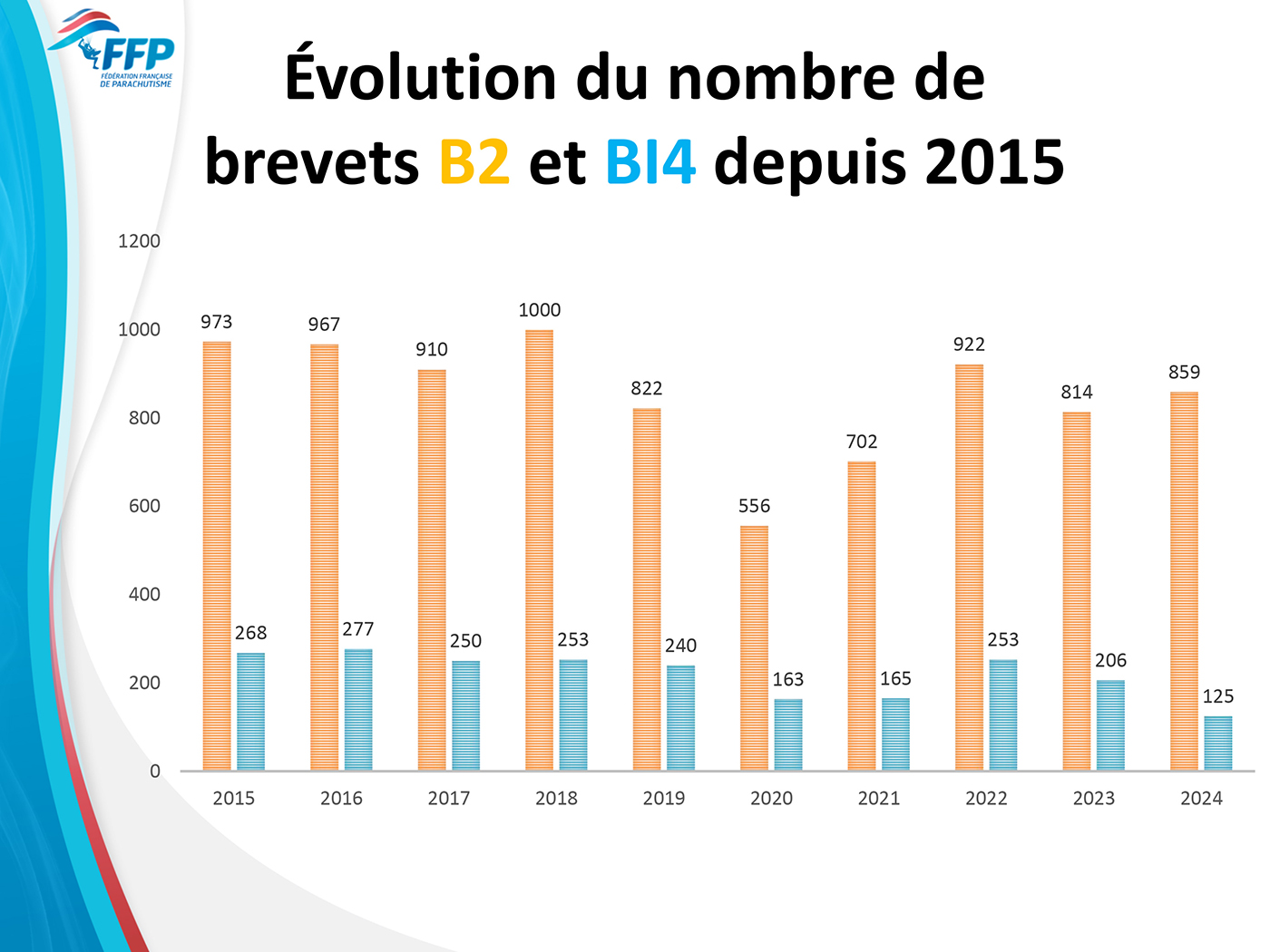

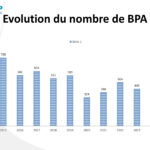

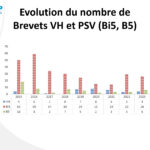

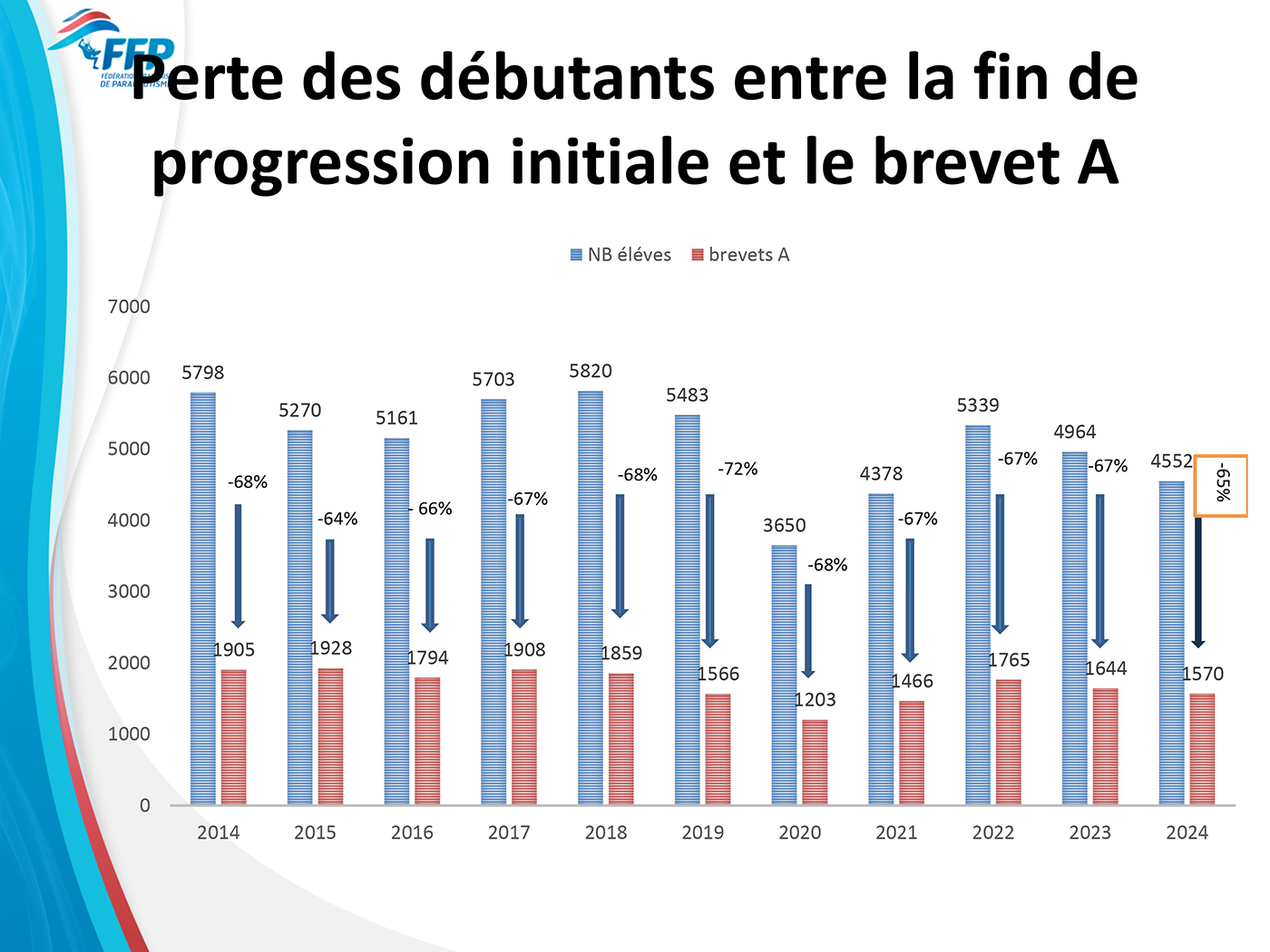

Cette tendance se retrouve logiquement dans les courbes du BPA et dans la plupart des brevets (voir schémas ci-dessous).

Seulement un tiers des débutants arrivant à la fin de formation initiale poursuit l’activité jusqu’au brevet A.

Un secteur est en nette amélioration en 2024, par rapport aux années précédentes : c’est celui des pratiquants dont le niveau se situe entre le brevet A et les brevets B2 ou BI4. C'est ainsi qu'environ 73% des brevets A sont allés jusqu’au brevet B, et que pratiquement 100 % des élèves qui vont jusqu’au brevet B obtiennent le B2 ou le BI4. Enfin 25% des débutants (identifiés comme élève 0 saut) obtiennent le B.

ADIEU LA CQP VIDÉO, PLACE AU BOPVT

La disparition du CQP (certificat de qualification professionnelle) opérateur vidéo en tandem était annoncée depuis 2022 (voir article "Le CQP vidéo au ralenti" paru en mars 2022) et 2025 sera la dernière année pour valider les dernières conventions et passer intégralement au BOPVT (brevet d'opérateur photo vidéo tandem). Cette qualification fédérale mise en place progressivement depuis 2023 connait un franc succès.

En 2024, 141 candidats se sont inscrits à la session théorique et 137 d’entre eux ont validé le bloc de compétence. Il y a eu 10 sessions organisées dans l’année, sur 9 sites différents : Tallard (Pole France), Agen, Grenoble, La Réunion, Besançon, Saumur, Lannion, Maubeuge, Arcachon. Il est prévu d’en organiser autant en 2025, les dates et lieux restaient à définir au moment du CTN.

72 candidats ont été qualifiés BOPVT en 2024, répartis comme suit :

- 14 ayant démarré en 2022,

- 22 ayant démarré en 2023,

- 34 ayant démarré en 2024,

- 2 ayant démarrés en CQP et transformés en BOPVT.

Pour 2025, l’estimation est de 100 à 130 candidats à la session théorique, avec une dizaine de dates proposées.

Pour les délivrances du brevet, la répartition est estimée comme suit :

- 20 candidats 2022 vers 2025

- 10 candidats 2023 vers 2025

- 20 candidats 2024 vers 2025

- 30 candidats 2025

Patrice Girardin a fait un retour terrain depuis les observations faites lors des formations. Le niveau des candidats est disparate, certain ont déjà un bon niveau, ce qui ne pose pas de problème (…), c’est surtout sur la qualité des montages de casque, des systèmes de libération et sur les capacités à les mettre en œuvre qu’il attire l’attention. Un gros travail est fait durant chaque cession sur ce sujet des libérateurs de casque, mais la FFP demande à ce que l’accent soit mis en amont, par les tuteurs.

L’autre constat, c’est qu’aucun casque n’est parfait, même le modèle "dernier cri" d’un fabricant bien connu peut s’avérer inopérant dans au moins une situation (contact involontaire de l’élève sur son moniteur). Une raison supplémentaire de travailler les procédures, de se poser les bonnes questions pour certains cas de figure : "qu’est-ce qu’on libère en premier, le casque ou la voile principale ?" Et pourquoi pas, de trouver des plans B : coupe-suspente, jugulaire amovible, etc.

Toujours en ce qui concerne les casques, et même si un avis est émis lors des sessions théoriques, aucun "certificat de casque" n’est délivré par la FFP. Chaque directeur technique reste le patron sur son centre en ce qui concerne les casques qui y sont utilisés.

Sur le plan administratif, une nouveauté entrera en vigueur en 2025 : suite à des désistements et des complications survenus en 2024, le passage par le DT et la mise préalable en convention sera obligatoire avant toute inscription aux sessions théoriques.

Qu'en est-il de l'utilisation du logiciel de QCM, un an après sa mise en place par la FFP ? Pour rappel, ce logiciel est accessible à tous les pratiquants, que ce soit pour un passage de brevet ou pour se maintenir à niveau. C'est un bon outil, car il offre un suivi en temps réel, un archivage informatique et de l'autonomie pour les moniteurs qui déterminent leurs propres minimas. En plus il est évolutif en temps réel et participatif pour les moniteurs qui peuvent demander à le faire évoluer : fini les QCM imprimés non modifiables. Mais chacun est libre de l'utiliser, ou pas. En 2024, il a été utilisé par la moitié des centres et 1000 QCM ont été édités.

Que ce soit au chapitre de la compétition, des incidents, des accidents, de la formation, de la commission des DT ou de l’atelier aéronautique, le sujet de la pratique en wingsuit est revenu régulièrement.

Stéphane Zunino (à droite sur la photo) n’était pas venu les mains vides : il a amené (et superposé !) trois modèles de wingsuit afin de mettre en évidence les différences de surface entre les modèles de niveau 1, 2 et 3.

L’intervention de Stéphane Zunino, venu spécialement pour cela au CTN, était donc très attendue. Faut-il le rappeler, il est un des pionniers de la discipline, dans laquelle il est aussi compétiteur, recordman, organisateur, moniteur, initiateur, formateur d’initiateurs. Il sait donc de quoi il parle. Le thème de son intervention portait sur les évolutions de la pratique, avec en toile de fond certaines dérives et un accident mortel survenu en 2024 (voir ci-dessus). Un rappel à l’ordre avait pourtant été fait lors du CTN en 2022.

Après une courte introduction par un membre de la DTN qui, avec une pointe d’humour, a parlé de "jeux du cirque", la présentation de Stéphane Zunino était surtout informative et pédagogique. Les "jeux du cirque" ce sont ces pratiques, nouvelles pour certaines, dont les vidéos fleurissent les réseaux sociaux : rodéo, XRW, trapèze et vol de patrouille avec l’avion (strictement interdit !). Ces images, on les trouve sur Internet, et si ce n’est pas interdit pour certaines, ce n’est pas non plus autorisé dans le cadre réglementaire. Le DTN l’a clairement précisé, un peu plus tard durant le congrès, avec la commission des directeurs techniques. Il a ajouté que certaines de ces pratiques feront prochainement l’objet d’une étude de risque, mais qu’actuellement les dirigeants engagent leurs responsabilités civiles et pénales sur toutes ces pratiques, si elles existent sur leur centre.

Un champ visuel fermé, une trajectoire pas assez contrôlée et c'est le déventement. "Si en plus, au lieu de continuer à voler, la position est abandonnée, c'est très dangereux au milieu d'une formation : c'est la boule au milieu du jeu de quilles... " Cette image et son commentaire sont extraits de certaines des vidéos projetées lors de l’intervention de Stéphane Zunino. Nous publions d’autres images ci-dessous.

Les images qui furent ensuite projetées par Stéphane Zunino sont plus rares, il s’agit d’incidents survenus durant des sauts de formation ou d’encadrement, et donc dans un cadre réglementaire. Elles mettent en avant les problématiques actuelles dans la discipline :

- le choix du matériel : extracteurs, voiles (types et tailles), combinaisons (catégories), système de communication,

- la sortie d’avion (mauvaises positions), la technique d’ouverture (déventement du glisseur),

- la fréquence des cas de torsades à l’ouverture et leurs causes, body twists (twists causés par la rotation du corps sous le parachute en phase d’ouverture),

- la gestion des incidents à l’ouverture (dézippage dissymétrique des bras, non prise de décision, refus de procédure de secours et atterrissages twistés, …),

- le vol en formation,

- le choix des zones d’évolution, par rapport à l’aéronef et en fonction du "terrain".

Pour y répondre, des évolutions réglementaires sont en projet. La première porte sur le contenu des trois brevets actuels, dont certains vont intégrer les notions de "vol à plat" et de "vol dos" :

- le brevet WS1 reste identique au brevet actuel avec quelques modifications mineures,

- le brevet WS2 comportera un module "vol à plat" et un module "vol dos". Il faudra avoir validé les deux modules pour obtenir le brevet,

- le brevet WS3 comportera un module "vol à plat" et un module "vol dos". Il faudra avoir validé les deux modules pour obtenir le brevet.

La deuxième évolution porte sur le nombre de sauts. Pour valider chaque passage de brevet, ou de module de brevet, il sera nécessaire d’effectuer 10 sauts de formation, dont 2 sauts (à minima) de suivi en vol pendant les phases initiales de formation et 2 sauts (à minima) validant les compétences requises.

La troisième évolution porte sur les initiateurs wingsuit, avec la mise en place de deux niveaux, comme pour les initiateurs freefly :

- Initiateur wingsuit "vol à plat", avec des prérequis identiques à ceux existants, des sauts test d’entrée en formation modifiés et de nouvelles prérogatives d’encadrement. Les initiateurs wingsuit "vol à plat" pourront intervenir dans l’encadrement du brevet WS1 et du module "vol à plat" du brevet WS2.

- Initiateur wingsuit "vol dos", avec des prérequis identiques, des sauts test d’entrée spécifiques et les prérogatives d’encadrement pour le module "vol dos" du brevet WS2 et les modules "vol à plat" et "vol dos" du brevet WS3.

Au moment du CTN, ce projet devait encore être affiné par le groupe de travail, constitué d’une dizaine de spécialistes et un référent FFP. Le projet sera ensuite proposé au DTN pour validation technique et ensuite au conseil d’administration de la FFP pour adoption par vote. L’objectif est de finaliser le projet global pour le début de saison.

Les images ci-dessous sont extraites de certaines des vidéos projetées lors de l’intervention de Stéphane Zunino, dont nous publions les commentaires entre guillemets.

Ci-dessus : un atterrissage (arbrissage) twisté suite à une absence de procédure de secours et un deuxième mauvais choix : viser volontairement dans les arbres, en espérant amortir sa chute. Pas de chance : le passage dans les branches met le wingsuiter en position tête en bas et le contact avec le sol est violent. Résultat : trois vertèbres cassées. "Il faut préciser que la première erreur a été de passer sept minutes sous voile sans jamais prendre la décision de libérer".

Les deux photos ci-dessus illustrent le phénomène de "déventement du glisseur". Stéphane Zunino l'explique dans l'article "Comment avoir de bonnes ouvertures en wingsuit !" En wingsuit, il faut ouvrir sa voile principale tout en continuant à être actif dans chacune des phases de l'ouverture. "Sur ces photos, le geste d'ouverture en soi n'était pas mauvais, mais le wingsuiter ré-écarte à fond les bras après avoir jeté l'extracteur. Il génère un énorme puits de dépression derrière lui, dans lequel retombe sa voile et le glisseur qui ne peut pas jouer son rôle."

L'enchainement d'images ci-dessus illustre une erreur de débutant - le "front loop" - durant un saut encadré. Le corps bascule en avant suite à une mauvaise position/action durant le geste d’ouverture. Même avec une combinaison niveau 1, l’erreur peut porter à conséquence. Ici le débutant est presque étranglé par ses élévateurs et à deux doigts de perdre connaissance. Il est tout de même parvenu à libérer la voile principale. "Il abandonne complètement une fois avoir jeté l'extracteur, en mettant un coup d'épaule vers l'avant et en remontant les fesses, ce qui enclenche le loop avant. Pour sauver la situation, il aurait suffi de mettre un gros coup de bassin vers l'avant et de relever les épaules tout en plaçant le visuel devant et au-dessus de l'horizon".

MUTANT SURPRISE

Elle n’était pas inscrite sur le programme, mais l’intervention de Kevin Mansion sur cet équipement spécifique était néanmoins intéressante. Pour rappel, le sac-harnais Mutant d’UPT, conçu par le Français Vince Reffet, est destiné aux experts en pilotage sous voile. Lors des derniers championnats du monde en Afrique du Sud, en septembre 2024, 80% des compétiteurs volaient en Mutant. L’équipement est de plus en plus utilisé en France, et la FFP a donc estimé qu’il était nécessaire d’informer et de sensibiliser les dirigeants sur cet équipement très particulier.

Le Mutant est inspiré du speed riding et du speed flying, il place le parachutiste en position semi-assise après l’ouverture, avec des points d’attache aux hanches, offrant ainsi un meilleur contrôle et une maniabilité accrue.

En chute libre, il fonctionne comme un harnais classique. Après l’ouverture, le parachutiste libère les anneaux supérieurs pour passer en mode vol. Son usage exige une formation spécifique, une adaptation aux nouvelles procédures de secours et une expérience avancée en voiles hautes performances. Son acquisition nécessite une demande auprès du fabricant américain UPT et une formation avec un ambassadeur Mutant de Flight-1.

Deux accidents mortels impliquant le Mutant sont survenus récemment. L’un aux championnats du monde 2024, ayant pour cause un virage bas suivi d’un impact sur le swoop pond. L’autre est arrivé à Dubaï, en janvier 2025, sur un saut dédié au pilotage sous voile : le pilote était dans l’incapacité de stopper son virage et il a impacté le sol.

Les limites de l’équipement ont été listées :

- des procédures de secours plus délicates : rajout de sangles, interférences, 3 anneaux bas, 4 joncs de libération, jonc plus longs, position semi-couchée,

- le risque d’accrochage des poignées crochetables,

- la perte d’attention sous voile (davantage d’opérations à effectuer),

- la voile est plus sensible à une mauvaise action de pilotage,

- la sellette représente une certaine gêne en chute,

- la position assise est moins propice à absorber les chocs lors d’un atterrissage dur,

- quid des systèmes de sécurité (plus de vitesse sur trajectoire, charge alaire) ?

Les problématiques que son utilisation soulève ont été listées :

- un risque de collision sous voile en utilisation de saut en chute, avec un fort trafic,

- un harnais en perpétuelle évolution et amélioration,

- des procédures de secours et un entretien délicats.

Le Mutant est une belle évolution pour notre sport, mais il nécessite d’anticiper avant une augmentation des utilisateurs en France et, potentiellement, de l’accidentologie.

La FFP propose donc un cadre pour ne pas mettre les directeurs techniques en difficulté :

- pas de réglementation spécifique au-delà des règles du fabricant UPT,

- prérequis : brevet B5, nombre de sauts, fréquence de sauts, formation UPT,

- formation FFP en lien avec UPT, par un ou plusieurs formateurs FFP,

- note de sensibilisation/information/préconisation aux DT et gestion en local,

- utilisation limitée aux seuls sauts dédiés sous voile (interdiction en sauts de groupes et PAC),

- utilisation limitée aux seuls compétiteurs de PSV.

LE CTN, MAIS ENCORE…

Comme expliqué en début d’article, les nombreux thèmes, débats et présentations du CTN représentent un volume important, et tout particulièrement cette année. Il est donc impossible d’être exhaustif ici, mais pour nos lecteurs parachutistes, voici de quoi survoler les autres contenus du congrès, en ateliers ou en plénières.

C’est en atelier que de nombreux travaux ont été menés sur les sujets suivants : aéronautique, ascensionnel, parapente, jugement, ligues et comités départementaux, commission des directeurs techniques, responsabilité des dirigeants et assurances, mixité et honorabilité, matériel et plieur réparateur, soufflerie. La plupart ont été restitués en plénière.

Jérôme Hamon, Vincent Coliac, Lucas Maccaferri et Olivier Renoux ont fait la restitution de l’atelier technique et direction technique.

En plénière, d’autres sujets ont été exposés :

- bilan carbone et aérobiodiversité,

- bilan de l’animation JOP2024 (voir ci-dessous le paragraphe "exposants"),

- financements FFP et ANS,

- prévention des violences et CER (contrat d'engagement républicain), désormais obligatoire pour les associations souhaitant obtenir des subventions publiques ou des agréments d'État,

- exposé sur la réglementation européenne et française (à la demande de la DGAC, direction générale de l'Aviation civile), dans laquelle s'inscrit le parachutisme, que ce soit sur le plan aéronautique ou sur celui des parachutes, par une représente de la MALGH (mission de l’aviation légère, générale, hélicoptère),

- qualification de moniteur handifly et pratique en compétition.

LES EXPOSANTS

Comme chaque année, la FFP a donné la possibilité à ses partenaires, intervenants majeurs dans le parachutisme, de tenir un stand au CTN. C’est une belle opportunité pour eux de présenter leur(s) produit(s) et leurs services, de rencontrer les cadres et les dirigeants des écoles, les représentants de structures, de ligues, de comités départementaux, pilotes, etc.

Étaient présents : Sunpath et Airtec (représentés respectivement par Rob Kendall et par Damien Sorlin, dirigeant de Veloce), Beyond Gravity (représenté par Dimitri Abt), iClick (représenté par Jules Cantegril et Laure Papaix), Vigil AAD (représenté par Willy Boeykens) et SAAM (représenté par Jeremy Fernandez et Laura Cordonnier).

- Rob Kendall et Damien Sorlin, représentant Sunpath et Airtec.

- Willy Boeykens, représentant Vigil AAD.

- Michèle Bernard, présente également en tant que juge fédérale, a tenu le stand du "Musée du parachutisme".

- Sur le stand Beyond Gravity, Dimitri Abt (à gauche sur la photo).

- Laure Papaix et Jules Cantegril, représentants iClick, répondent aux questions de Jean-Noël Hardouin.

- Moment de convivialité le temps d’une pause, le CTN est aussi l’occasion de rencontres et de prises de contact.

- Lorsque notre sport de l’air croise un sport de la mer : le Vendée Globe n’est qu’à quelques kilomètres.

- L’air de l’Atlantique n’est qu’à quelques pas, c’est idéal pour se rafraichir les idées.

Il y avait deux nouveaux stands cette année, celui de l'association "Musée du parachutisme", représentée par Michèle Bernard (voir encart en bas de page) et un équipement de réalité virtuelle.

Durant tout le CTN, Laurent-Stéphane Montfort (à gauche sur la photo) a animé le stand fédéral de réalité virtuelle. Reconnaissez-vous son participant, masqué par le casque de RV ?

Il s’agit en fait de la structure – portique, harnais suspendus, casques et films de réalité virtuelle, dont SkydiVR – créée et mise en place les 10 et 11 août 2024 sur le pôle France, installé à La Villette lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Désormais ce matériel est mis à disposition des clubs pour des salons, il sera présent par exemple à la Coupe Icare ou à la Foire de Bordeaux.

Le portique de réalité virtuelle présente les disciplines de wingsuit, de précision d’atterrissage et de vol relatif.

C’était une pièce maitresse la présence de la FFP sur le pôle France, lieu de célébration entre les athlètes et le public durant les JOP 2024. Deux cadres de la DTN et une trentaine de bénévoles étaient mobilisés à La Villette, sur le stand fédéral. Ils ont accueilli près de 1.500 personnes à travers des espaces d’information et ce fameux portique.

"CET ÉTÉ, VOLE VERS TON BREVET B"

Après le succès, en 2023, de "Rêver et Voler", la FFP poursuivait son engagement en 2024 avec l'opération "Cet été, vole vers ton Brevet B". En s'adressant aux titulaires du brevet A qui préparent leur brevet B, l'opération visait à fidéliser les licencié(e)s, sans condition d’âge, et à limiter les abandons. Pour rappel, le brevet B a été révisé en avril 2024 pour encourager la progression des pratiquants.

Chaque école engagée dans cette initiative devait produire un film mettant en avant l’opération, sur le thème du brevet B, en impliquant au moins 10 licenciés dans la période du 1er juillet au 1er septembre 2024.

Ces films ont ensuite été évalués selon trois critères : le vote du public sur les réseaux sociaux de la FFP (contribuant à un tiers de la note), l’évaluation d’un jury (un autre tiers de la note), et l’appréciation des écoles agréées (le dernier tiers de la note).

Les écoles souhaitant participer à l'opération devaient envoyer leur candidature avant le 21 mai 2024, en détaillant leur projet. Il était prévu que cinq écoles soient sélectionnées et reçoivent une aide de 4000 €. Face à l’engouement, ce sont six écoles qui ont finalement été retenues. Il s’agissait de : AirLibre Parachutisme Paris-Dieppe, École Française de Parachutisme Lille Bondues, Saumur École de Parachutisme Sportif, Skydive Mimizan, Skydive Pujaut, EFP Nancy Lorraine.

Le congrès s’est terminé avec la proclamation des résultats de l’opération "Cet été, vole vers ton brevet B". Les vidéos avaient été présentées sur Internet dans les semaines précédentes et aussi durant le congrès. Après qu’un certain suspens fût mis en place, Jérôme David a déclaré que c’est Skydive Pujaut qui remporte la première place. Les représentant(e)s de l’école ont été invités à la tribune pour recevoir un superbe lot composé d’un PC gamer, d’un casque de réalité virtuelle et d’un simulateur de navigation sous-voile @skydiVR. Un bel outil pédagogique à utiliser dans leur école, avec leurs pratiquants.

Jérôme David a également salué "les nombreuses actions propres à chaque structure : regroupement des élèves, parrainage, suivi vidéo juste après la PAC, sauts gratuits, B-day encadrés, soirées projections, groupes de travail, location de parachute offerte, vidéos offertes… les bonnes idées étaient nombreuses et ont démontré un vif intérêt de la démocratisation du Brevet B. Toutes les écoles participantes ont su s’approprier la dynamique et la traduire en actions concrètes et bonnes pratiques. Ce n’est pas la mise en œuvre qui était jugée, mais bien la vidéo."

Dernière note solennelle et moment d’émotion avant de mettre fin à cette journée : la remise de la médaille fédérale par le président Yves-Marie Guillaud et le directeur technique national, Jean-Michel Poulet à Laurence Durand (voir photo ci-dessus).

Le président a ensuite clôturé ces deux journées intenses en remerciant les participants pour "leur intérêt envers un programme diversifié qui reflète l’engagement de la Fédération Française de Parachutisme à aborder tous les aspects du sport, de la technique à la sécurité, en passant par l’inclusion et le développement. Le CTN 2025 entendait ainsi jouer un rôle majeur dans les perspectives pour l’avenir du parachutisme en France, et dans la définition de ses orientations techniques et stratégiques pour les années à venir, en ligne avec le Projet Sportif Fédéral qui consiste à favoriser la pratique, à amplifier le parachutisme au féminin et, toujours, à maintenir la France au sommet du parachutisme mondial".

La dernière soirée du samedi était festive, d’autant qu’il n’y avait pas de programme défini le dimanche matin, autre que le départ des participants. Un apéritif était donc proposé, suivi d’un buffet dinatoire, le tout était entrecoupé d’un spectacle de magie, en "close-up", au cœur même du public. Il s’agissait d’un magicien professionnel – Stéphane Magistick – qui enchainait les tours de prestidigitation un peu partout dans la salle, provoquant à chaque fois surprises et fous rires. Le clou de son spectacle "one man show" a consisté à mettre en lévitation un parachutiste (voir photo ci-dessous). Et l’illusionniste Magistick ne s’est pas facilité la tâche en choisissant une "charge alaire" de compétiteur de pilotage sous voile, en la personne de Julien Favier : impressionnant ! De quoi chauffer encore plus la salle, à l’ambiance déjà fort conviviale, avant de s’agiter sur la piste de dance… Hé oui, il y a tout ce qu’il faut dans Les Jardins de l’Atlantique, et à porter de main, ou de pas. Cette soirée fut digne de celle de l’année dernière, à Nantes, pour fêter les 75 ans de la fédération.

EN CONCLUSION : cette édition 2025 du CTN fût un très bon cru, aux dires même des participants, dont l’un d’entre eux s’est exprimé ainsi sur les réseaux sociaux : "Très très intéressant, des débats de qualité, toujours, un public renouvelé et très attentif, des intervenants de très haute qualité. Je recommande à tous les dirigeants de club et pas que les centres d’activité et les organes déconcentrés (ligue et comité)".

Pour autant, il démontre la complexité de mise en œuvre du parachutisme sportif, sur bien des facteurs : réglementaire, administratif et économique. À tel point qu’ils sont de plus en plus indissociables de la technique et que cette complexité met à rude épreuve le monde associatif en général et le bénévolat en particulier.

LE MUSÉE DU PARACHUTISME

Pour la première fois cette année, l'association "Musée du parachutisme", située sur l'aérodrome du Polygone, à Strasbourg, était représentée au congrès de la FFP.

Ce musée a été fondé dans les années 1990 par Roland Le Faou, accompagné de quelques copains, bénévoles comme lui au Centre école régional de parachutisme d’Alsace. Depuis cette date, le musée ne cesse de s’enrichir, au gré des nombreux dons de passionnés. ParaMag y a d’ailleurs consacré déjà plusieurs articles (voir ci-dessous) tant il est évolutif.

C'est depuis 2013 que le musée revêt un statut associatif. En fin d'année 2024, l'association "Musée du parachutisme", qui comporte près de 70 membres, a sollicité la fédération pour envisager une labellisation. Le président Yves-Marie Guillaud a validé cette demande et il a encouragé l'association à mettre en place une présence au congrès technique national 2025. Les membres dirigeants se sont mobilisés pour transporter et exposer une partie de la documentation et du matériel à Talmont-Saint-Hilaire, où le stand était tenu par Michèle Bernard.

Durant le CTN, Michèle Bernard a recruté et accueilli de nouveaux adhérents pour l'association "Musée du parachutisme".

Ce qui était visible au congrès n’est donc qu’une partie de ce qu’il est donné de voir à Strasbourg. Si vous allez y sauter, ne manquez pas cette occasion unique de visiter ce magnifique musée.

En fin 2024, ParaMag est retourné pour la quatrième fois au musée pour assister en direct à la livraison de quelques nouvelles pièces d’exception.

À suivre dans un prochain article…

À lire également

● Article "Le musée de la chute", paru dans ParaMag n°115 de décembre 1996 (pages 38-39).

● Article "Le musée de la chute", paru dans ParaMag n°194 de juillet 2003 (pages 52-57).

● Article "Les parachutes du musée", paru dans ParaMag n°198 de novembre 2003 (pages 58-63).